(New) 記憶の再生について考えるブログ-別版-

【前回】

生成 AI の教育利用は,利用規約 の順守や個人情報保護への配慮など課題がある.また,機械学習 機能のブロックにより, AI が進化しにくいという問題もある.文科省 は,これらの課題を踏まえて,パイロ ット的取り組みを進めようとしている.

※前回の内容を Bard を用いて, 200 字程度にまとめました.

【今回】前回書いたように生成 AI に関しては,利用規約 等の制限があるので,今すぐの問題ではありませんが,近い将来では必ず直面する問題ではあります.

このことは, 30 年ほど前のコンピュータやネットワークの普及時と同様で,テクノロ ジー の進化の波が最も遅れて到達するのは教育分野 であるという事です.平成初期にコンピュータが学校に導入された時も,様々な業種にはすでに導入されていました.今回の生成 AI もすでに様々な分野で利用され,その効果が紹介されています.

それでは,各学校では生成 AI が利用できるようになるまで何をすべきでしょうか.

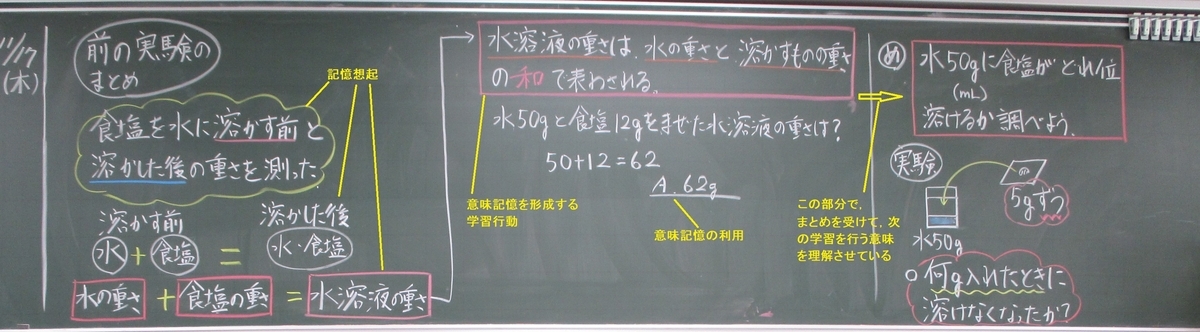

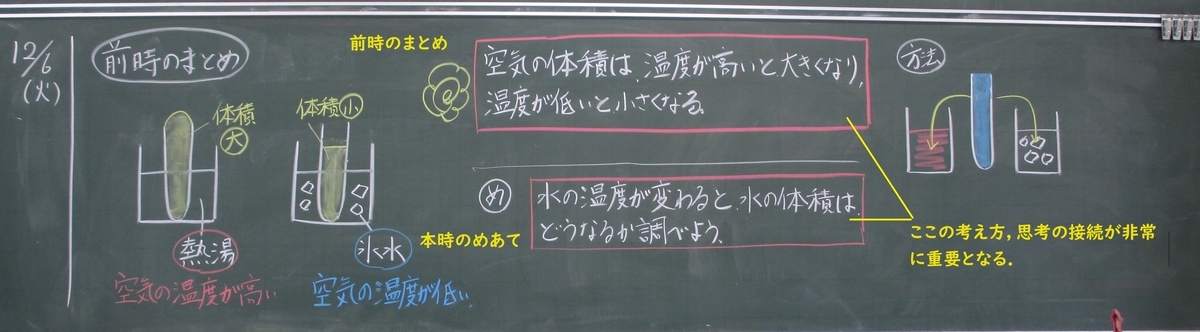

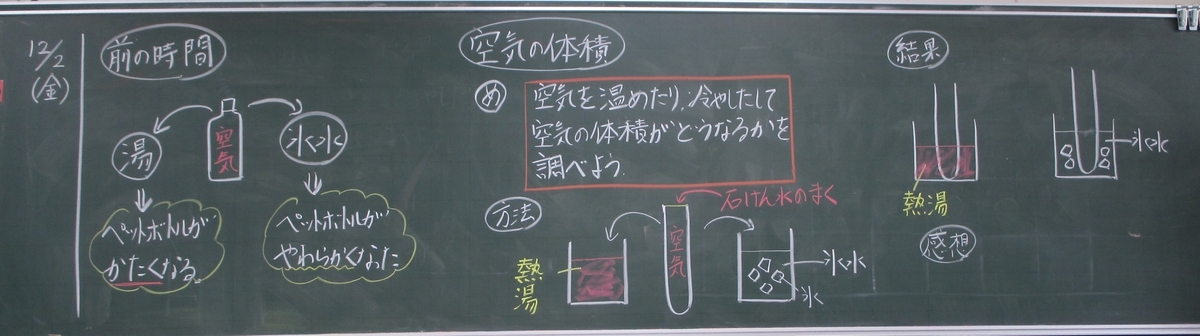

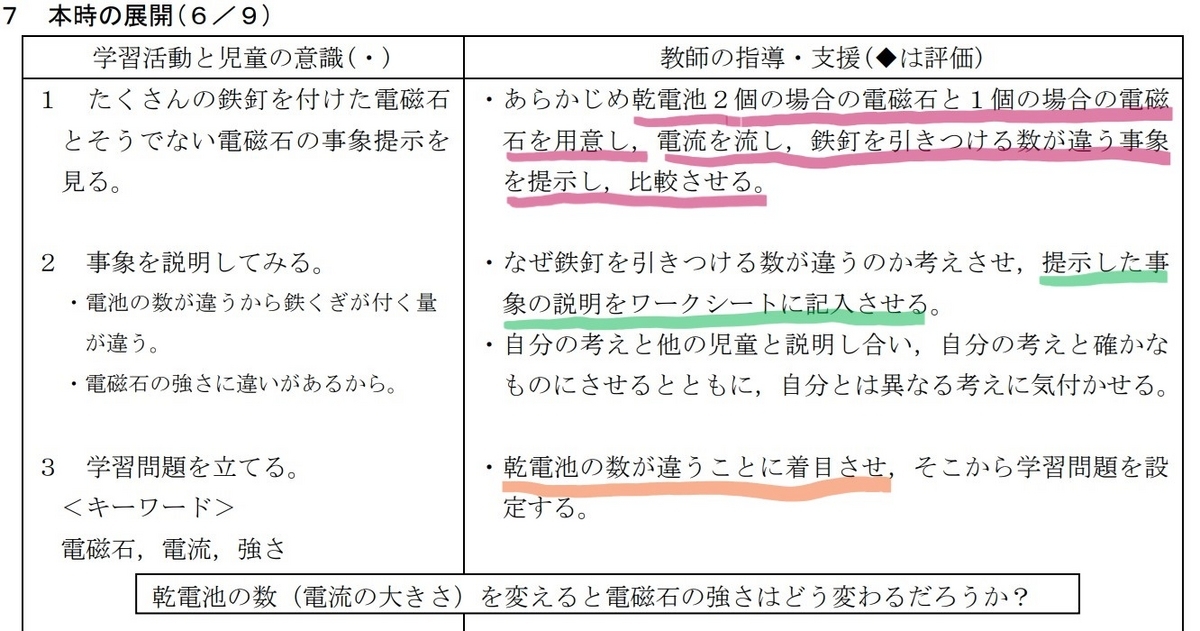

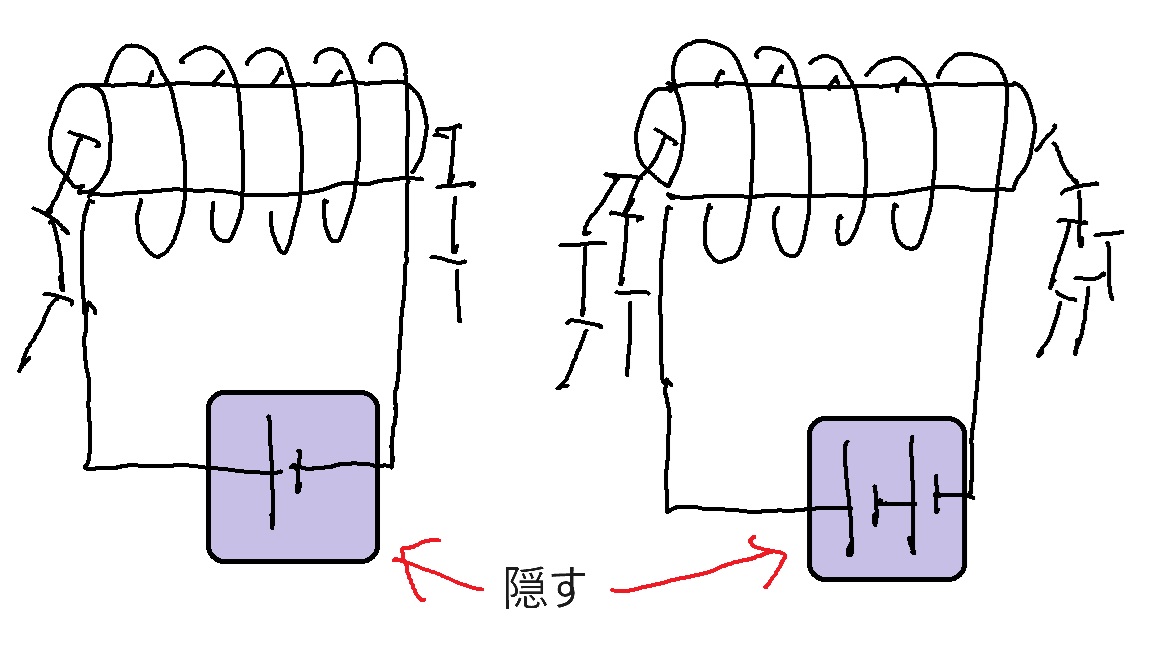

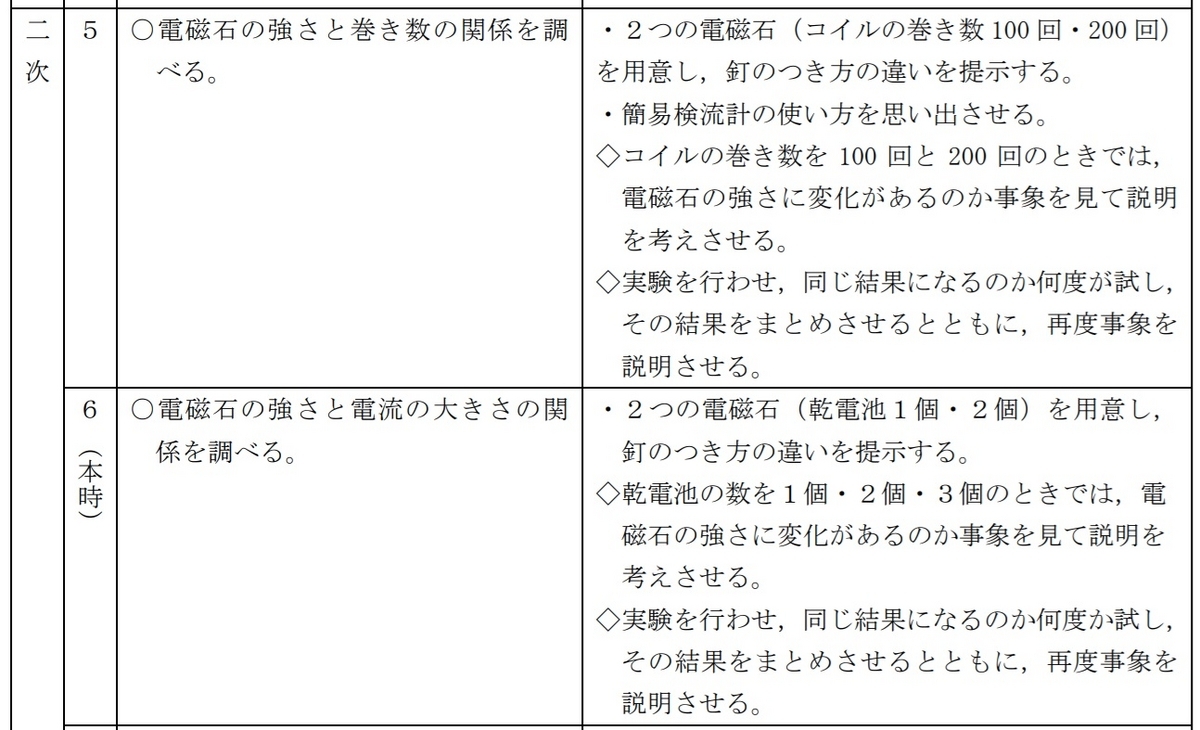

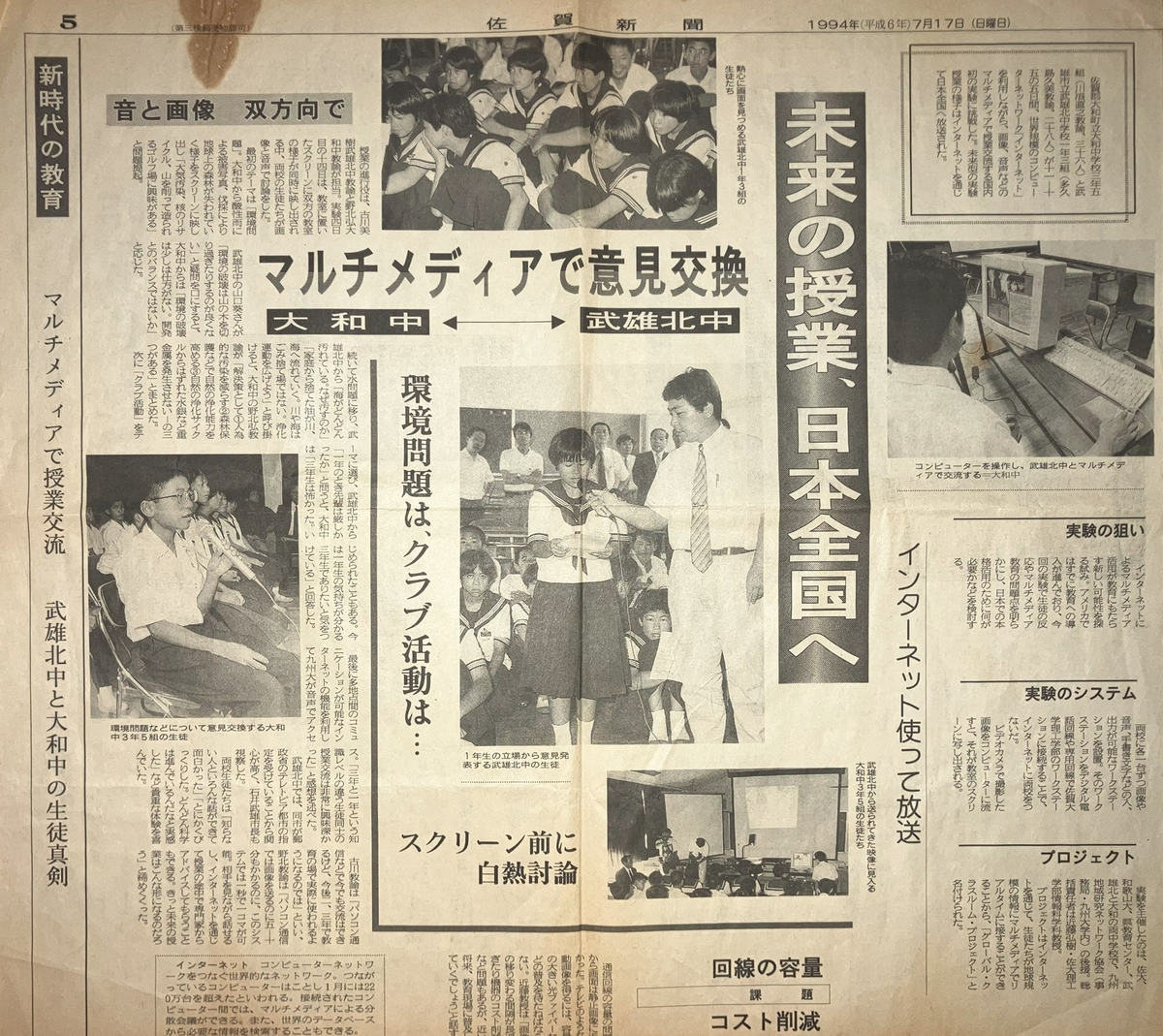

昔は,ハードウェアの購入という財政的な高い壁があり,導入までの時間がかかるので市や町の教育委員会 もあまり焦ったようには現場を指導しませんでした.一方,教育センターの研究員だった私が勤務を命じられた 100 校プロジェクト指定校 ( 中学校 ) では,機器も導入されて研究発表会まで 1 年半しかなかったために,研究授業を行う各教科の先生方には,赴任当初から 2 つお願いをしました. 1 つは,パソコンとはどのような機械で,何ができるかを実際に触って理解することです. 当時,スマホ やタブレット などはありませんでしたし,パソコンを触ったことがない先生方もたくさんいらっしゃいました.ですから学校のパソコンをとにかく使ってもらいました.それと同時に私が,職員研修の時間にパソコンでできること ( 当時 ) を全て実際に実演し,理解してもらいました.次に,パソコンでできることを脳裏に浮かべながら,自分の教科の授業では,どのように利用できるか を考えてもらう職員研修を行いました.

100校プロジェクト(1994年7月17日 佐賀新聞 )

おそらく今回の生成 AI の件も,このような事を行う必要があります.ですから, 最初に AI とは何かや特に生成 AI でできることは何かを理解すべきです. それが完了した時点で,生成 AI が自身の授業でどのように利用できる可能性があるかを考える必要があります.

そこで文科省 のガイドライン ですが, 「パイロ ット的な取組 ( 一部の学校が対象 ) 」に

①生成 AI 自体を学ぶ段階 ( 生成 AI の仕組み,利便性・リスク,留意点 )

②使い方を学ぶ段階 ( より良い回答を引き出すための AI との対話スキル,ファクトチェックの方法 等 )

③各教科等の学びにおいて積極的に用いる段階 ( 問題を発見し,課題を設定する場面,自分の考えを形成する場面,異なる考えを整理したり,比較したり,深めたりする場面などでの生成 AI の活用 等 )

➃日常使いする段階 ( 生成 AI を検索エンジン と同様に普段使いする )

と 4 段階の大まかな活用ステージが書かれています.

確かにこの通りなのですが,各学校にあっては,この手続き通り研修を行っても上手くいかない可能性も考えられます.そこのところを今回は説明します.

これから先は,私の個人的な考えが色濃く出ますので,ご自身の考えと照らし合わせて読んで下さい.

まず①ですが,職員研修では座学が中心となると思います.現在,学校教育への導入が話題になっている生成 AI は,テキストを作成する AI ですからテキスト生成 AI です.生成 AI に対して人間がどのようなことをすると,テキストが生成されるのか,その仕組みを学びます.利便性やリスク,留意点はグループでディスカッションしてもよいでしょう.それらの結果を,ファシリテーター 役の先生がまとめれば終わりです.できれば,実際に生成 AI の利用もグループで行うと,あまり得意でない先生も安心されると思います.

このようにして,活用ステージの①が完了したとして,先生方には「生成 AI とは何か」ということがどのように伝わったかです.

まず生成 AI は,非常に上手く文章を作り出すという事です.言うならば,優れた作文能力の持ち主とでも言ってよいと思います.そのことを,活用ステージ①で実感することが大切です.そのことを実感するためには,入力した内容と生成された文章を突き合わせることが重要となります.つまり,生成された文章が,あたかも人間が作ったような文章になっているかを確認することです.これは体験されるとお分かりになりますが,ほぼ完璧な日本語を作成します.ですから何回かやり取りをしていると,タブレット や PC の中に賢い人間がいるように感じてしまいます.

さて,本当の問題はここからです.それは,「生成 AI の利用」と「 Web ブラウザによる検索」の違いを整理することが重要です .これは,多くの人が勘違いをしているところだと思いますが,生成AI を利用することは,ブラウザによる検索とは根本的に違うという事です. にもかかわらず,文科省 のガイドライン にも検索に利用する例が多く載せられています.もちろん情報検索で利用してもよいと思いますが,それなら今までの通りに,ブラウザで検索すれば知りたい情報は得られます.ただ,生成 AI で検索すれば,しっかりした文章で返してくれますので,探す手間が省けるのも事実です.

実際にやってみましょう.

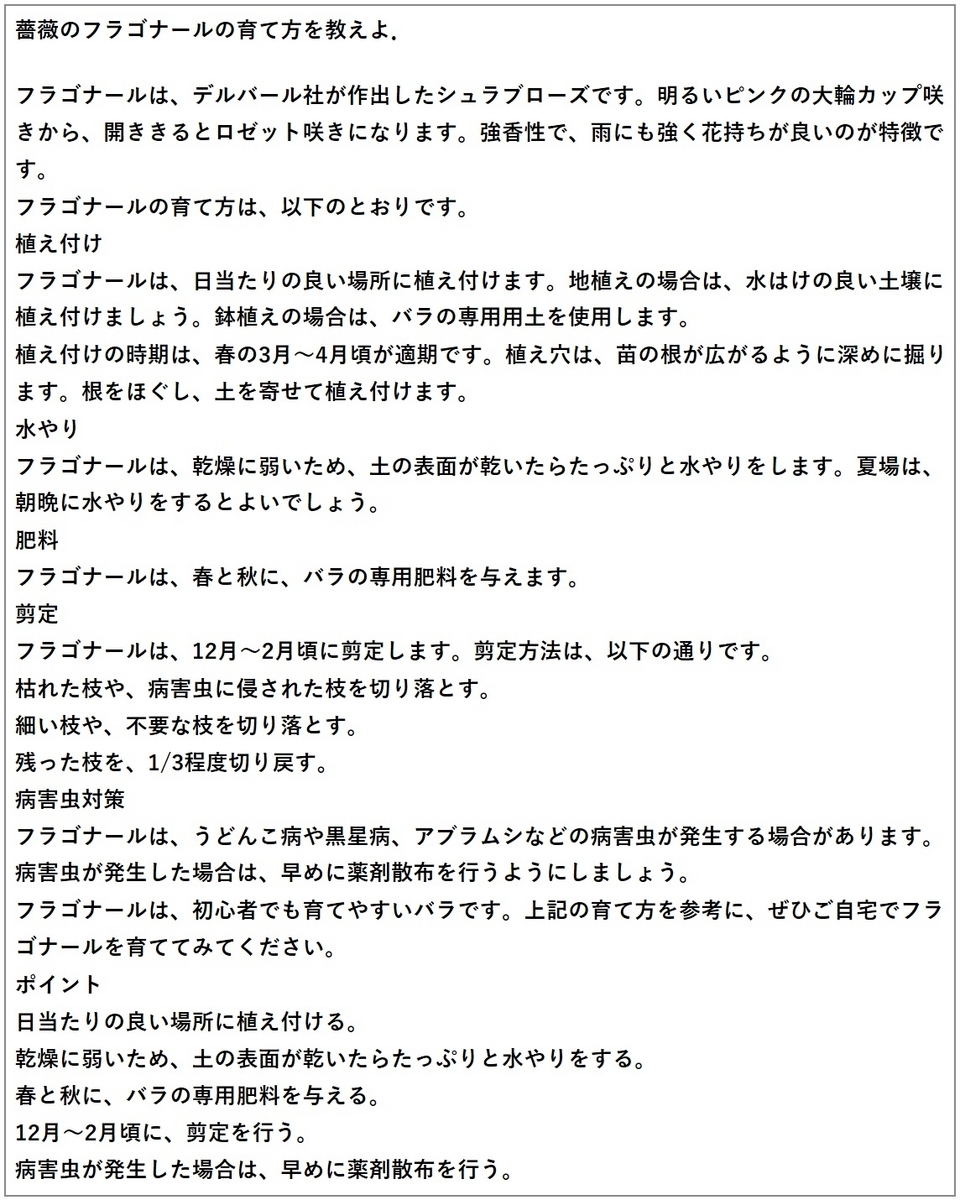

(例)薔薇の種類にフラゴナール というものがありますが,その育て方を調べてみます. 最初に Web ブラウザで調べます.検索窓に「薔薇 フラゴナール 育て方」と記述してみました.

「薔薇 フラゴナール 育て方」の検索結果①

「薔薇 フラゴナール 育て方」の検索結果②

次に, Bard で検索してみます.「薔薇のフラゴナール の育て方を教えよ」とプロンプト窓に記入しました.

薔薇のフラゴナール の育て方に対するBardの回答

この例では, Web 検索では Web ページのタイトルが示されますが,中身はさらにクリックしてみないと分かりませんし,手間がかかります.しかし,写真や絵図を参照することで,理解できる場合もあります.

一方,生成 AI は,フラゴナール の育て方を分かり易い文章で示してくれました.つまり生成 AI の出力は,一見すると人間の入力する内容に対する完璧な回答のようにみえます.ですから, Web 検索のような利用法を想定して,話が進んでいると考えられます.

ガイドライン p10 の活用ステージ②「使い方を学ぶ段階 ( より良い回答を引き出すための AI との対話スキル,ファクトチェックの方法 等 ) 」では,「より良い回答 」という言語が目を引きます.ここからも,調べ学習などで行う検索としての利用を想定していることが推測されます.

ところがテキスト生成 AI は,文章を上手に作成することに特化していますから,検索に利用するのは,あまり本来の使い方ではないようです.調べ学習なら,これまで通りにブラウザで行えばいいのです.それと生成AIは,平気で嘘を並べます から,文科省 もファクトチェックを行うようにと述べています.

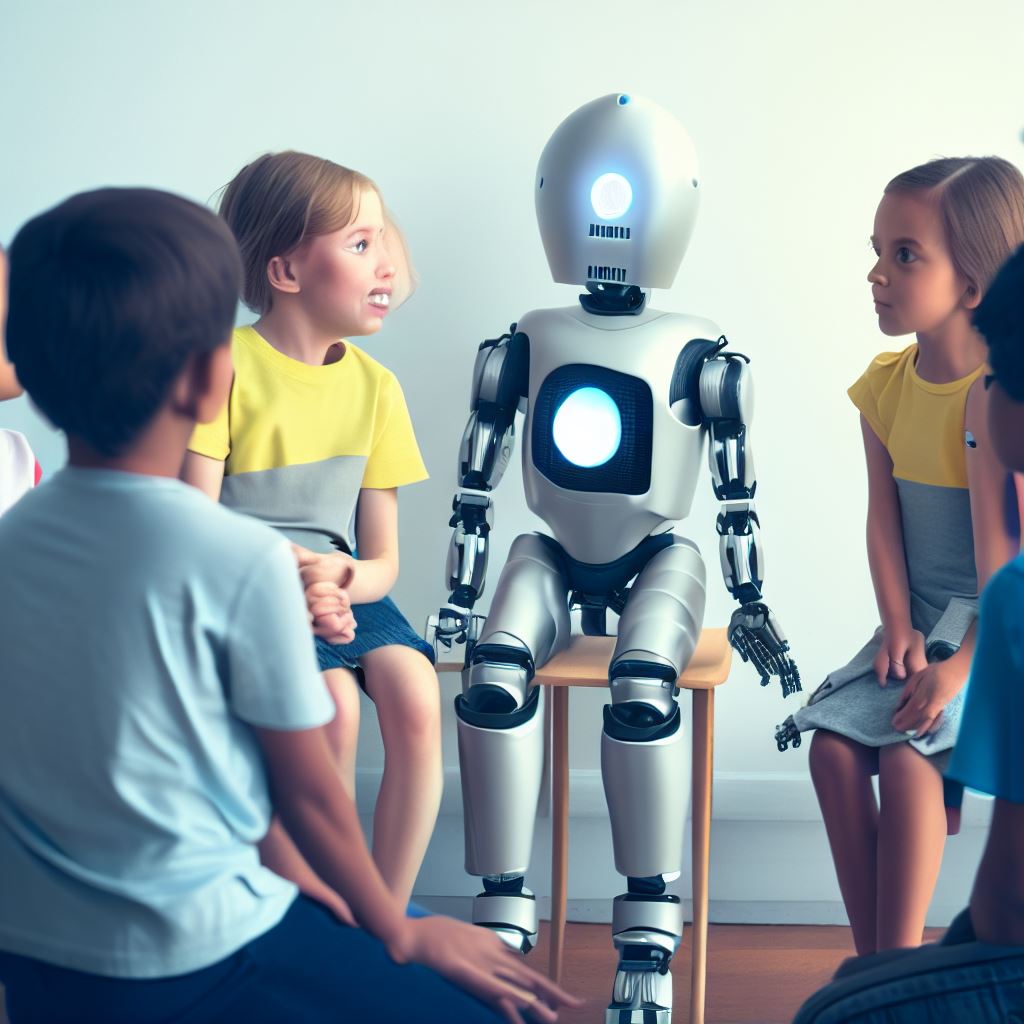

では,生成 AI をどのように使えばよいかと言えば,生成 AI 利用者の助言者や相談相手としての利用 です.下の写真は,そんな将来の授業のイメージで,児童とのコミュニケーションをとる生成AIが搭載されたロボットです.このロボットは,人間の子供と同じで平気で嘘もつくロボットです.現在は,タブレット の中に生成AIロボットが存在しているという想定児童が自由に友達に尋ねるように生成AIに語りかける場面を想定 してやればいい訳です.

この考え方は,ヴィゴツキー が述べた発達の最近接領域 の考え方を,タブレット 内で児童が操作する生成AIを友達に見立てて実現するものです.生成AIは児童にとって仮想的な友達 です.小学生の友達だから(そういう想定で利用する),間違ったことを表示しても構いません.それよりも丁寧に一人一人の児童の相談相手 として,児童が入力したプロンプトに対して返答してくれればよいのです.

また,操作する児童は,プロンプトエンジニアリングについて学び,生成AIが示した情報に対して,「それは本当か」という目で物事を見る訓練を行うことで,ネット上の情報に対する姿勢, クリティカルシンキング を身に付けることができるのです.また,ファクトチェックについての適切な入力を行うことができるようになれば,生成AIの回答の真偽を自身が判断できるようになる訓練にもなります.

このようなことから,教育で利用するのだから, 生成AIが 正しい回答を出さなければならない という見方を捨てるのもありだと考えます.児童のよき相談相手としての生成AIの方が使い勝手があると考えます.

それと,そのような助言者や相談相手としての生成AIですから,いろんな教科の授業のどの場面で利用できるかは,考えれば沢山ありそうです.是非とも,利用が解禁されたときにすぐにでも活用できるように,今からその場面を探しておくのもよい準備かと思います.