夏休みも終わり, 2 学期や 1 学期 ( 前期 ) 後半が始まった学校も多いと思います.

もともとこんな話題になったのは,繰り返しになりますが,今春の学習状況調査で低迷した結果の原因を佐賀県 教育委員会 が,「家庭学習の時間が短くなった」ことを理由としていることから 一県民としては, それはいくら何でも言い訳として恥ずかしいと考えたからでした.

AIによって作成されたイメージ.実際の写真ではありません.

このような県の対応に対して,メディアの代表格である地方紙は事実を伝えただけで,批判的な記事など皆無で失望感だけが残りました.

佐賀県 の場合,ここ数年の報道を調べても,この理由を挙げることが比較的多くなっています.学力向上対策委員会などのメンバーを見ても役職ありきの人選で,話し合いに現場の声が届かずに実のある話し合いになっておらず,毎回同じ内容を出しているようです.

しかしながら他県は,同様の結果であっても,家庭学習にその原因を求めてはいません.何ともうらやましいことです.

AIによって作成されたイメージ.実際の写真ではありません.

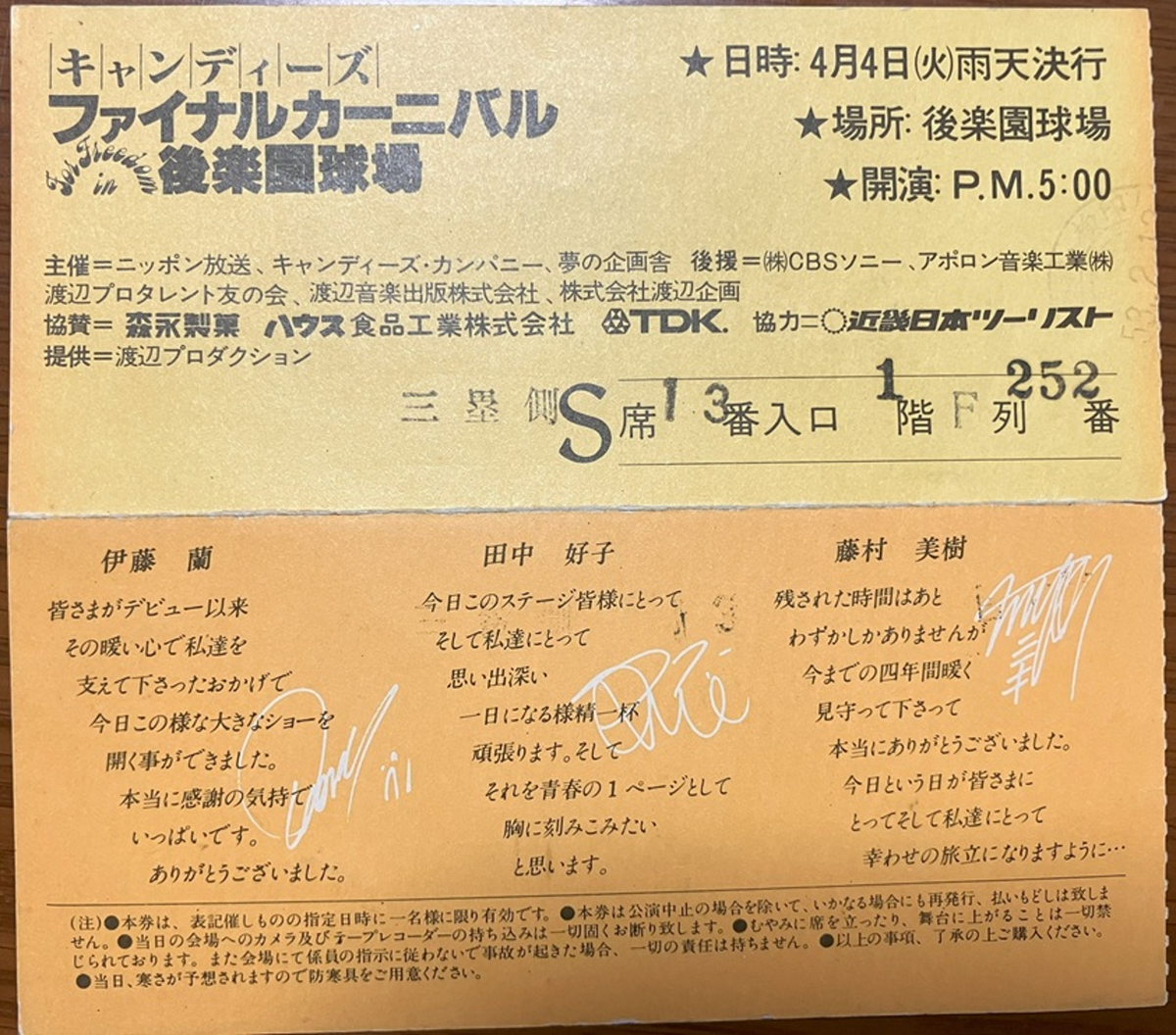

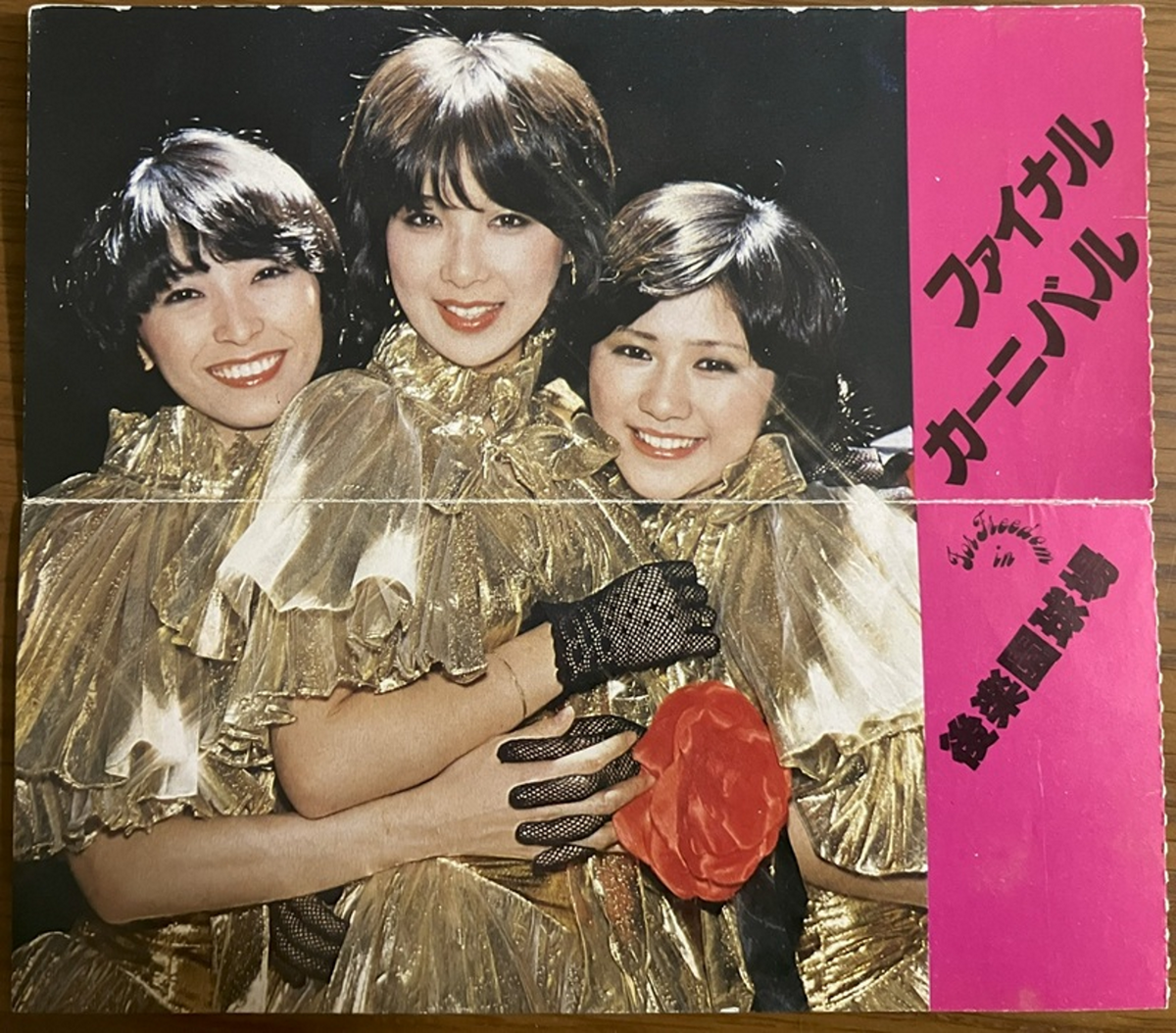

このようなジレンマから,先の 2 つのキャンディーズ のコンサートの例を紹介し,それらの記憶の形成が,そのときのエピソードが心に深い情動を呼び起こしたかどうかと関係があることを説明しました.学習も経験ですから同様です.

つまり1978年の ファイナルカーニバルは,たった一度の経験が概念化し,以後,記憶想起が自由にできる状態にまでなったと考えられます.

概念化が進むと,その経験した内容に意味を付加できるようになります.つまり,他者と議論することができるようになります.

学校の先生が最も注目することは,「どのように指導したら,児童・生徒が学習内容を理解してくれるか」ということであろうと思います.

県の学力向上対策委員会では,ここのところの解を誰も持っていなかったようです.ですから,児童・生徒への質問紙の結果に注目し, 毎回のように家庭教育が学力低下 の原因にされています.

児童・生徒が学習したのに学習内容を概念化できなかったり,たとえ概念化できたとしても正しく記憶できなかったりした原因は,本来ならば教育委員会 内部でもっと議論されなくてはなりません.

しかし,指導主事等の業務は多忙であり,学術論文を読んだり書いたりする 余裕などなく,文科省 の政策の伝達こそできますが,認知科学 や心理学,脳科学 等々を含めた アカデミックな議論には慣れていません.指導主事等の人選やその能力についても,考えるべきだったかも知れません.

私は,教職に就いて8年目に教育センターの研究員に任命されたとき,強烈な違和感に包まれたことを今でも思い出します.赴任初日,上司から「ここに来た時から,もう指導者であり専門家です.」と言われ,自分はそのような人間ではないと心では否定していました.

その後,長い教職経験を経て,幸いにも現職で大学院に入ることができ,学位を取得することができました.

何のために学位を取るのかは,人それぞれですが,例えば大学等の教員になるために学位取得する人は沢山います.私は,年齢的な問題もあり,就職への執着心はそれほどでもなかったです.

それよりも,論文の執筆に異常なまでに執着し,書いた結果として学位を得たという感じです.この論文は長年に渡って,小学校や中学校の教員として児童・生徒の傍で,彼らの様子を観察したり会話したりして得た知見と疑問,実践をまとめたもので,教職経験の長さ故の論文になりました.

従って,若い教員が学位欲しさに簡単に書けるものではないと思っています.逆に,長い経験を経た教員ならば,何らかの貴重な知見を持っているはずで,それらをまとめることで,立派な論文が書けると信じています.

しかし,このような長い経験から得られた知見は,教員の退職と共に消えてしまっているのが現状ではないでしょうか.

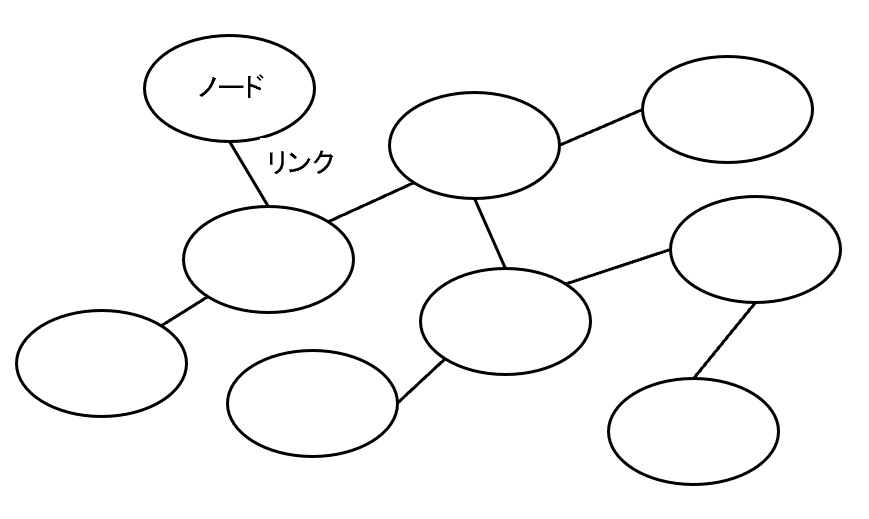

私が教育センターの研究員として,1990年代に佐賀県 教育情報システム「EDU-QUAKE さが」の構築を目指していたとき,「知恵の交流」という考え方でネットワーク上に 教員の知恵を共有する ワークショップを立ち上げる構想がありました.

結局,本格的な運用には至りませんでしたが,現場の教員は経験の長短に関係なく知恵を持っています.それらをどのように表出させ,生かしていくかについて考えるところが教育委員会 の仕事でもあると考えます.

今朝(27日)の地方紙に関係のある記事が掲載されました.教育委員会 が検証・改善委員会を開催したということです.記事を読みましたが,どのように改善するかなどの具体的な方策までは考えに至っていないと感じました.今後も委員会を予定しているようなので,注目したいと思います.

https://drive.google.com/file/d/1SYNnw2csuRTEsx5KhmmzPIZs3DhrfI7L/view?usp=sharing

さて,このブログでは, 次回から私の博論から学力向上に関する「記憶を再生すること」の重要性を示していきます.

ここで,大学の卒業論文 (無い大学もあります),大学院の修士論文 ,博士論文の違いを分かり易く説明します.これは,私が放送大学 の博士課程に入ったときに,今の学長である岩永雅也先生がおっしゃった内容です.

先生は,料理になぞらえて説明されました.

①卒業論文 は,レシピを見て料理するようなもの.

②修士論文 は,ある料理・・・例えば「ラーメン」「鍋」など・・・・のレシピを考えるようなもの.

③博士論文は,料理自体を新たに考えるようなもの.

と言うことは,博士論文に書かれている内容は,唯一無二 である必要があります.

そこで,8 月 10 日付のブログで,「記憶想起が学習に良い影響を及ぼす理由や,概念化や正しく記憶することについて,現在, 放送大学 学術リポジトリ のアクセスで連続8 か月 1 位,ダウンロードもつい最近 1 位となった私の博論の記述などをもとに紹介 することを予告していました.アクセスはついに連続9か月1位となりました.

博論を直接読んで頂いてもよろしいのですが,結構時間もかかるし,分かりづらいかも知れません.ですから,書いた本人が,優しく解説していきたいと思います.

すると学力向上で,どのようなことに留意することが重要かお解りいただけると思います.どうぞ宜しくお願いいたします.