あっと言う間に梅雨が明けた感じです.理科室での授業は,30℃を超える中,児童には水筒を持参させ,いつ飲んでも構わないと許可を出しながら行っています.熱中症にならないような工夫も,そろそろ限界ですね.

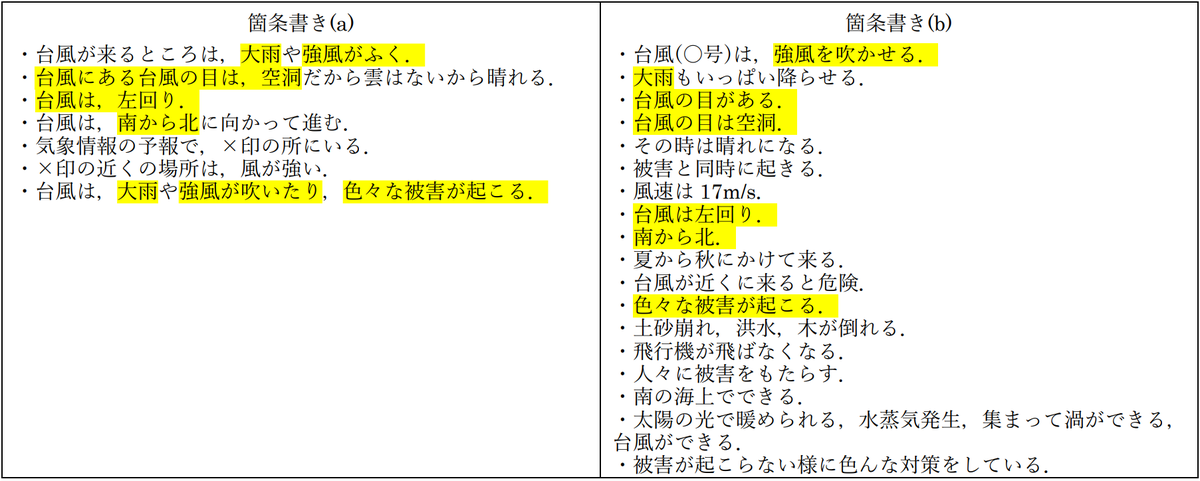

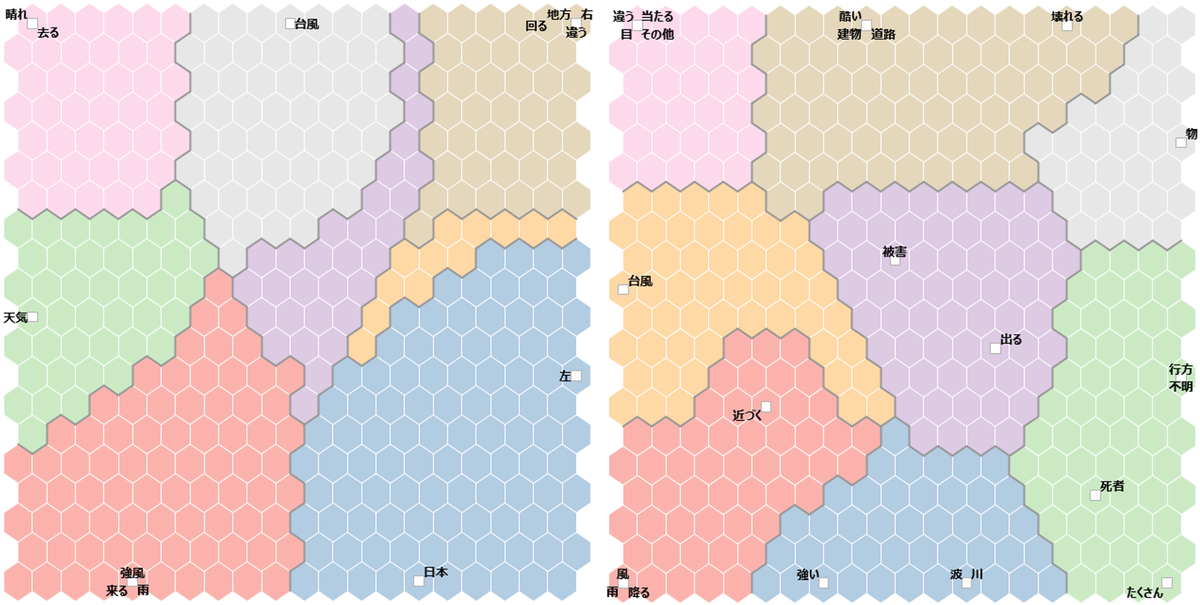

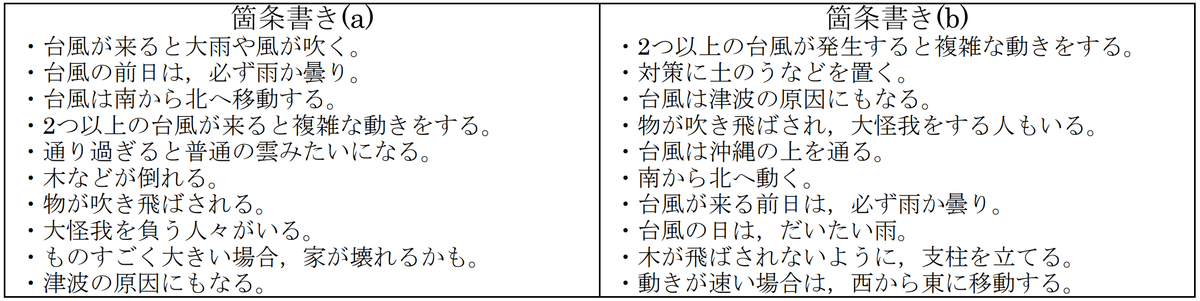

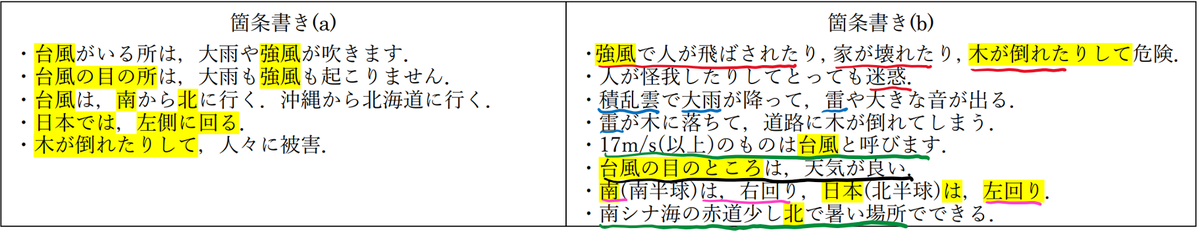

さて,今回は児童Bの箇条書き(a)と(b)です.この児童は,真面目に授業に取り組み,発言もしますが,学習内容の理解がもう一歩というところです.なお黄色のマーカーは,(a)と(b)で同じ言語と読み取れるものに付けています.例えば,箇条書き(a)で「強風」という言語がありますが,(b)にもありますのでマーカーで色付けしました.

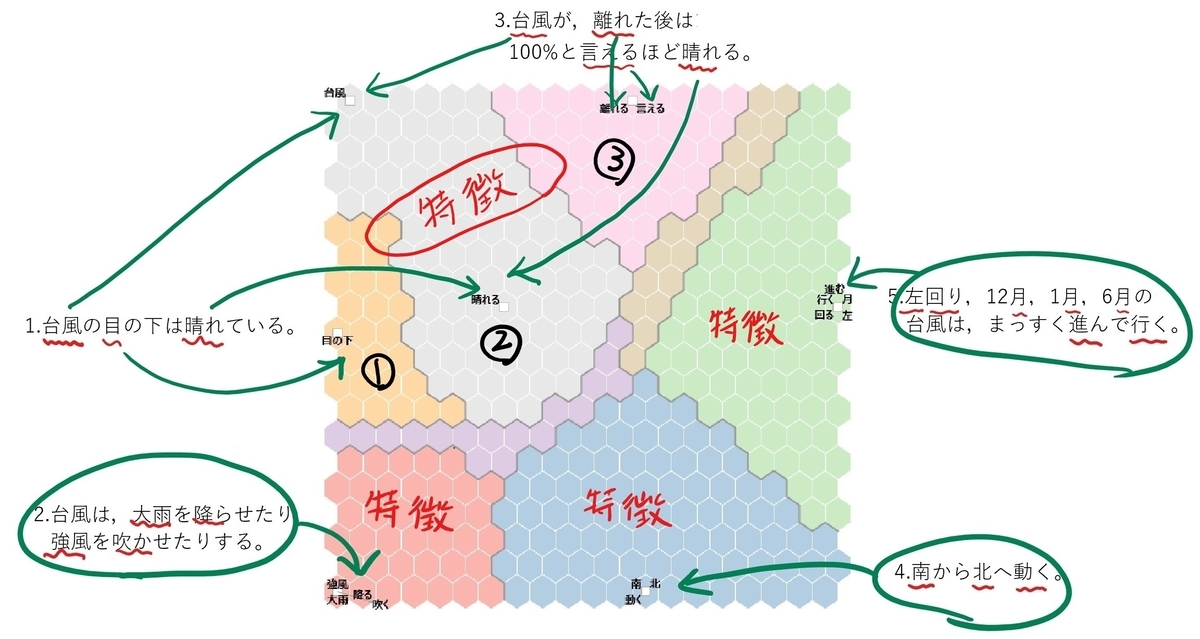

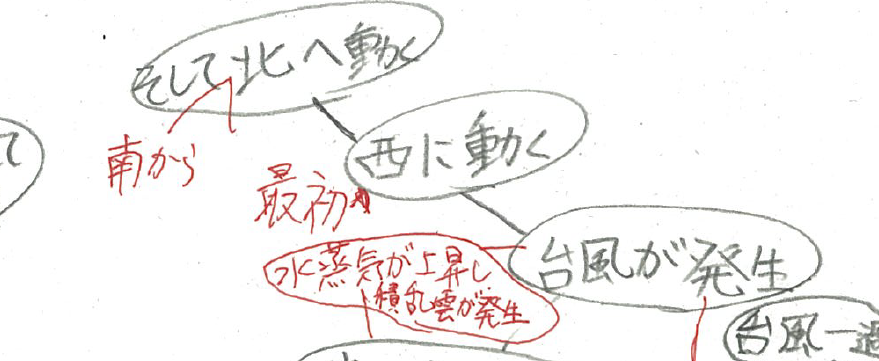

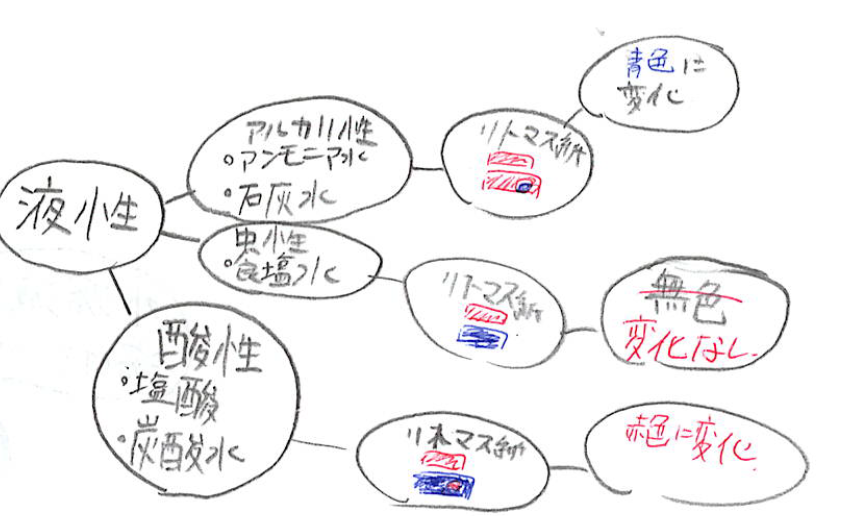

さて,箇条書き(a)を見ると児童Bは,学習の大切な内容に関しては,しっかり記述しているようにも読み取れます.台風による風雨の様子や日本付近にやって来る台風の発生場所からの動き,その回転方向,さらに被害など簡潔にまとめています.

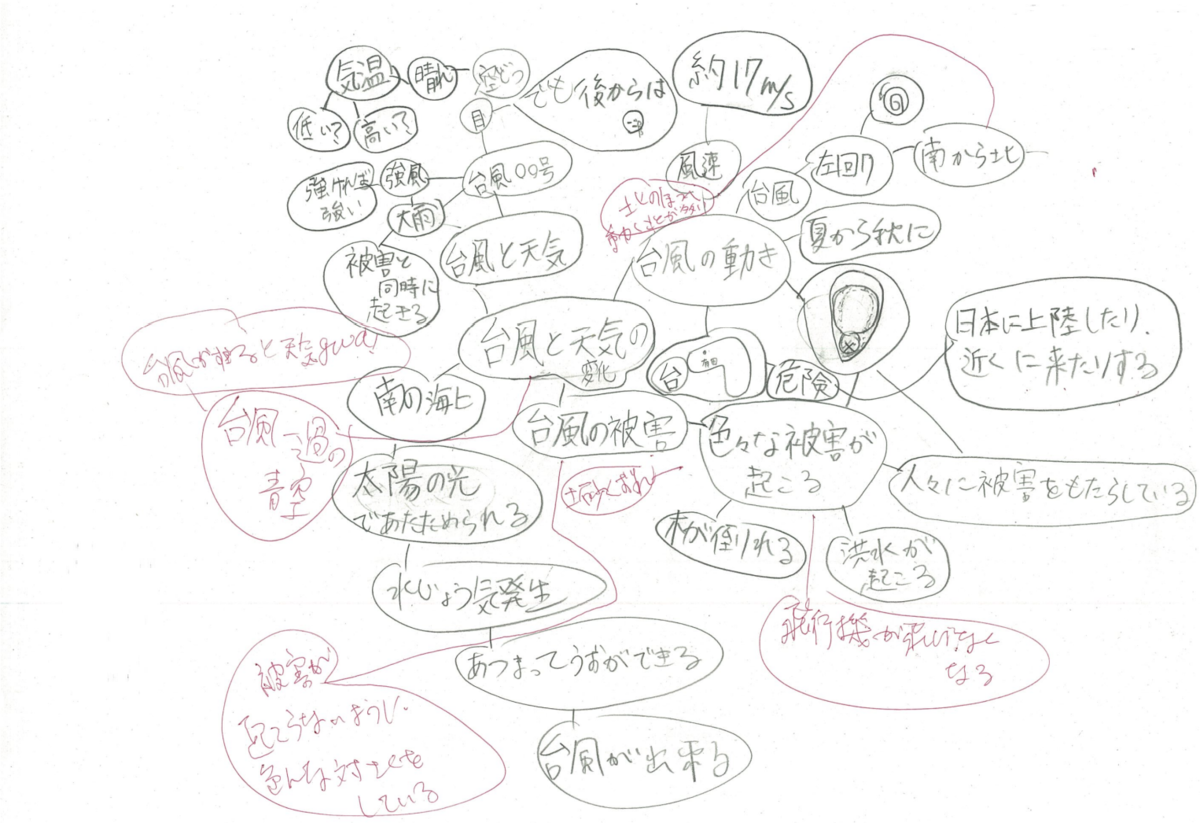

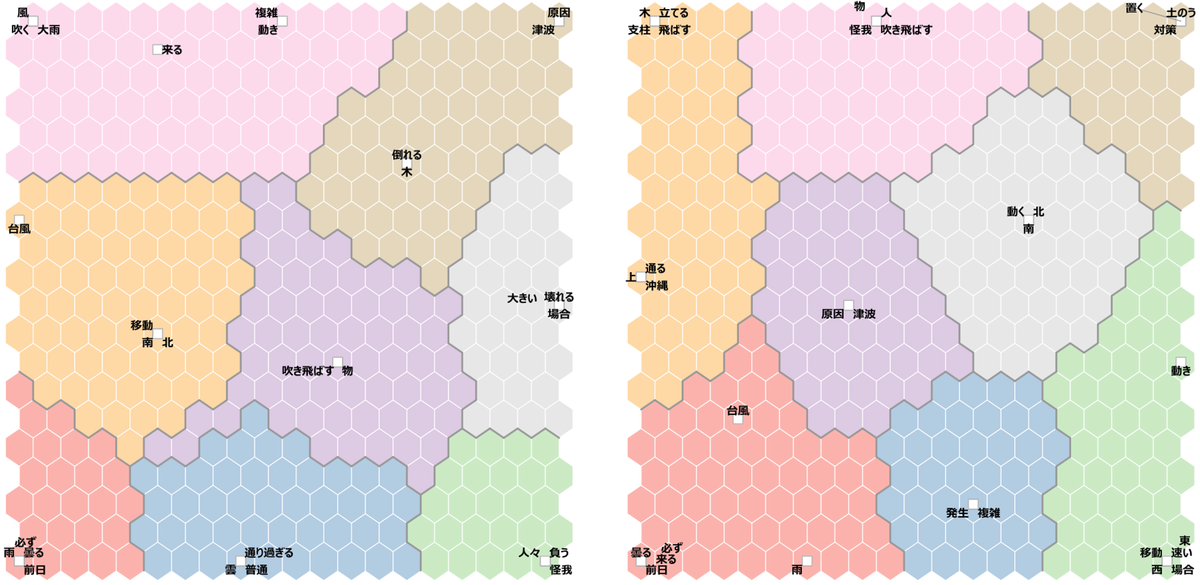

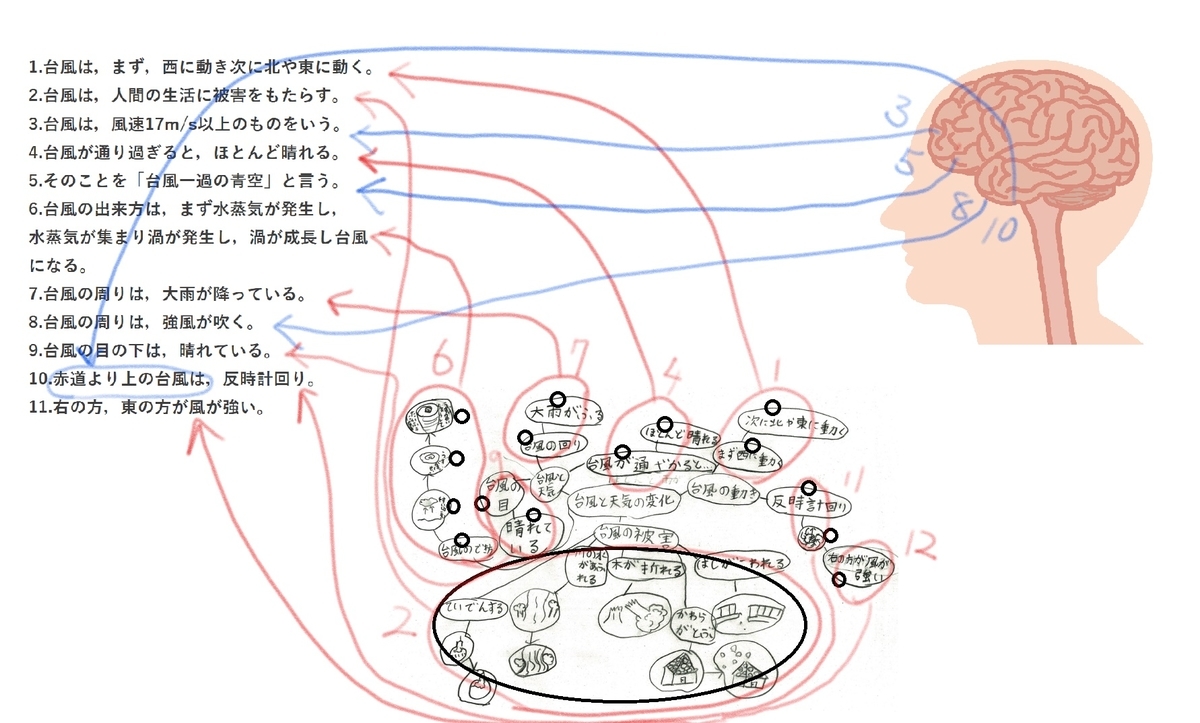

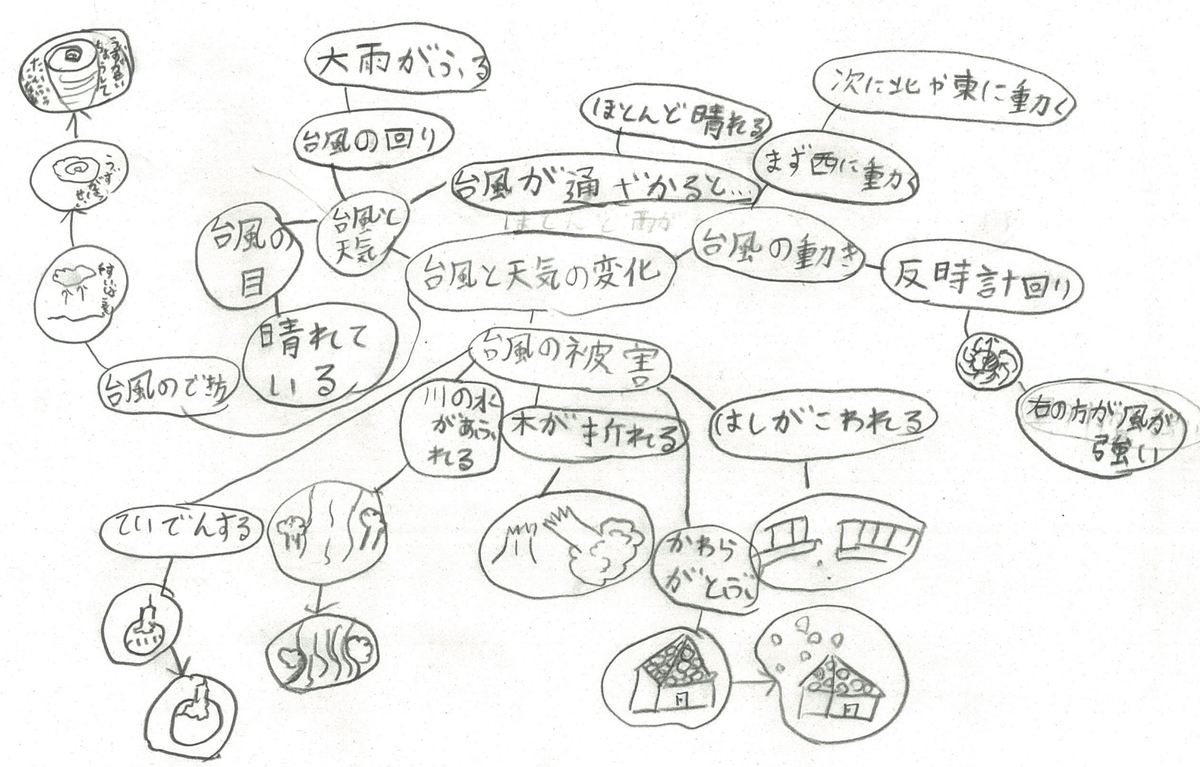

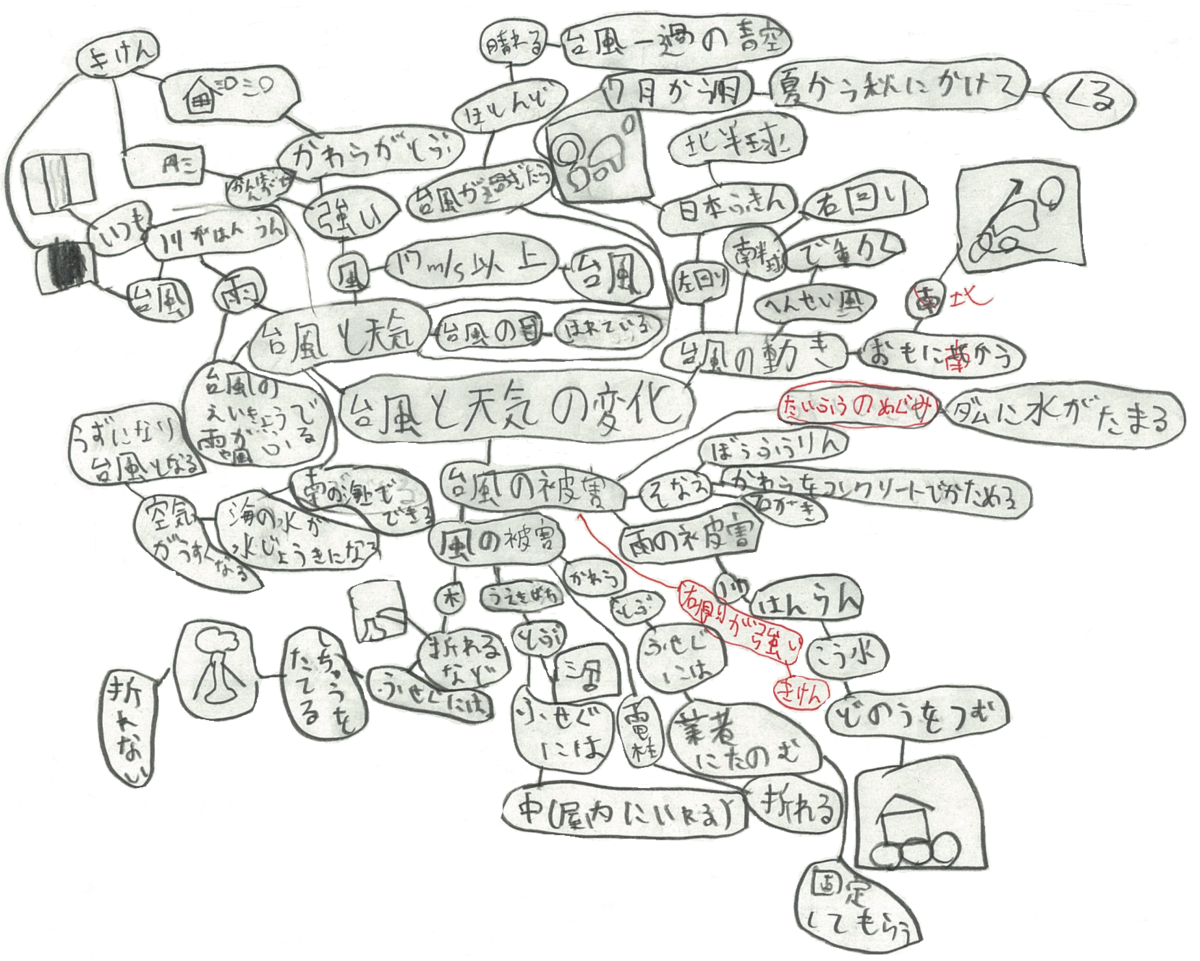

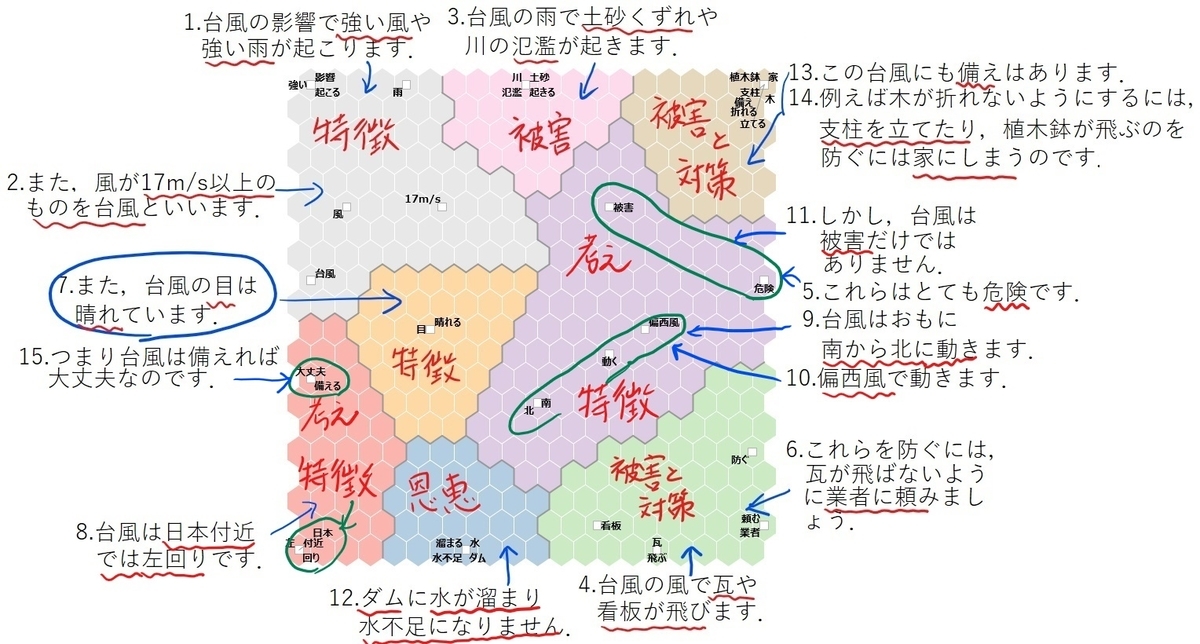

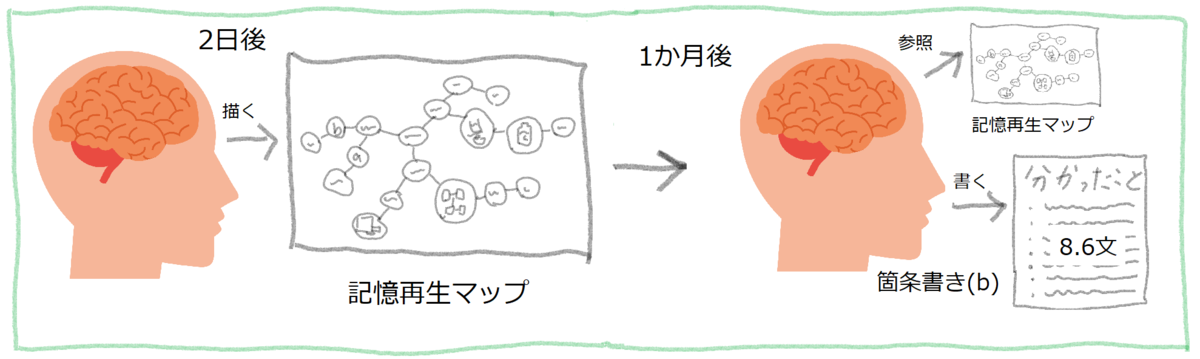

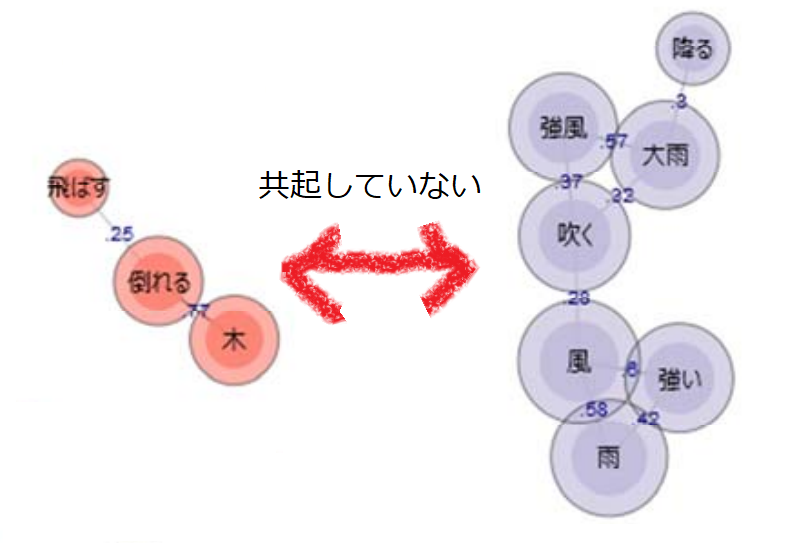

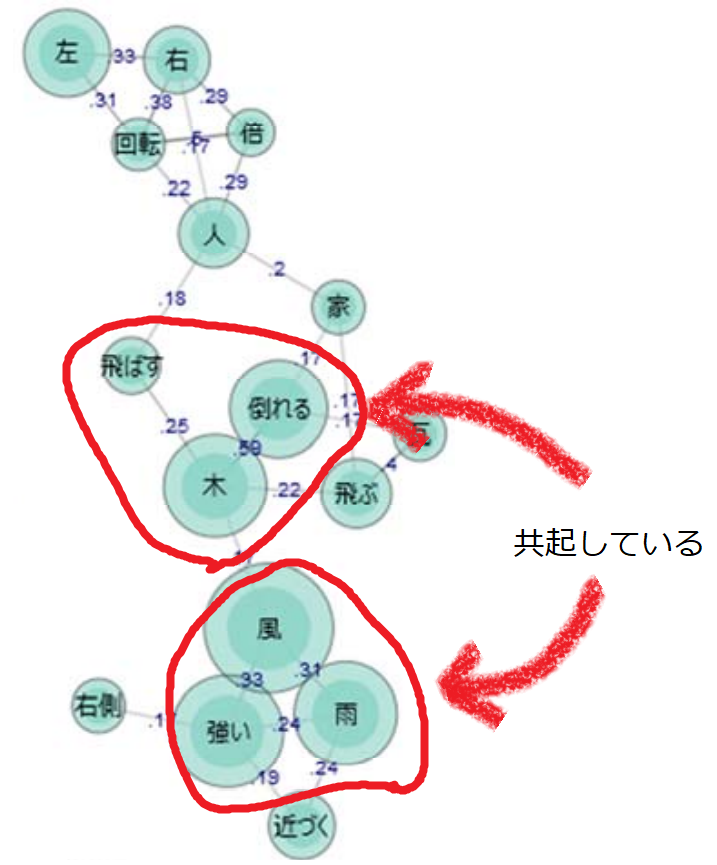

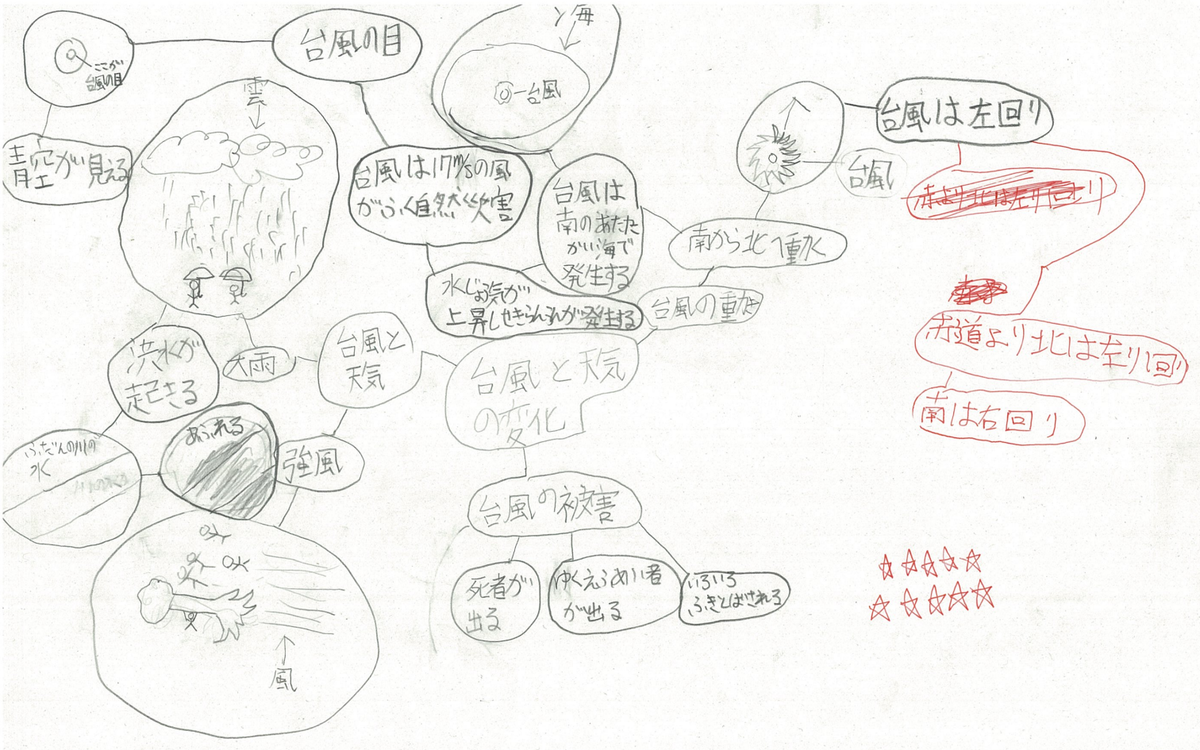

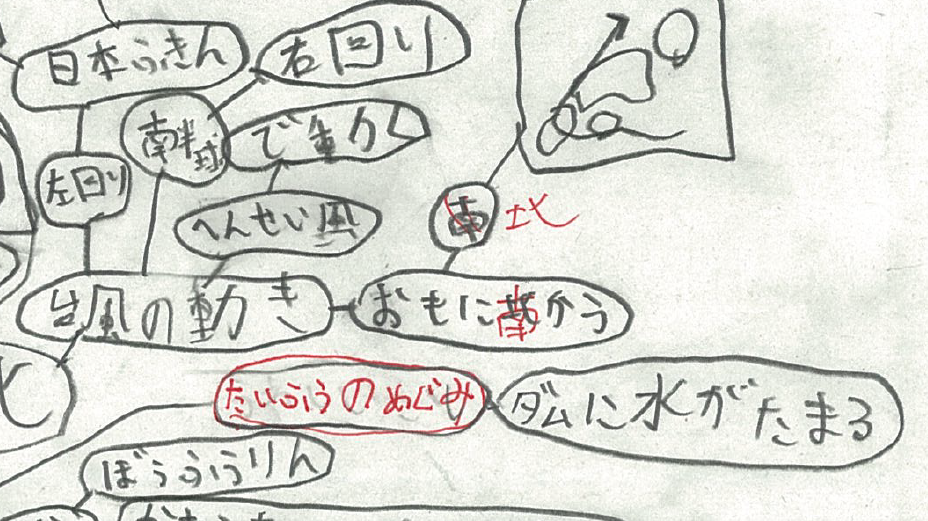

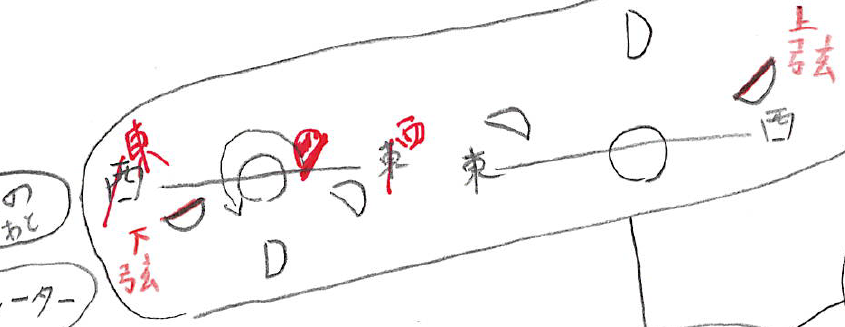

一方,箇条書き(b)は,記憶再生マップと一緒に見るとよく分かります.

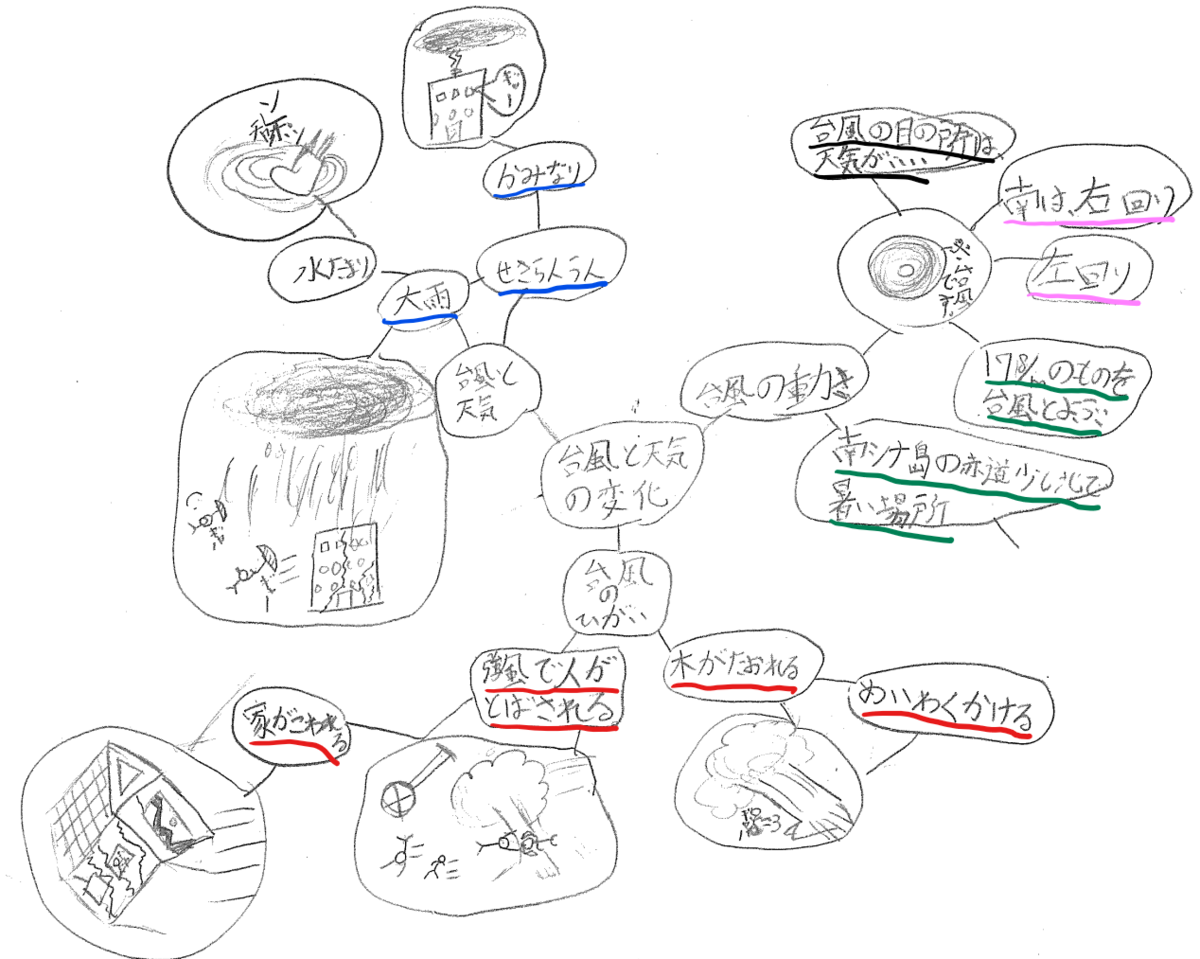

記憶再生マップに引いた4色の下線と箇条書き(b)に引かれた下線が対応しています.

これを見ると,児童がどのような視線でマップを見て箇条書きを書いたかが分かります.

最初は,赤の下線部に目が行ったようです.それぞれのノードに書かれたトピックが,箇条書き(b)に記述されています.しかし,2行目の「人が怪我したりしてとっても~危険」という文は,箇条書き(b)を見ながら追加した部分となります.

続いて記憶再生マップを見ていた児童Bは,「台風と天気」というトピックを見ながら,積乱雲と大雨,雷という言語をつなげて箇条書きを作成しました.それが「積乱雲で大雨が降って,雷や大きな音が出る.」という箇条書きを作成しました.青の下線以外の部分は,児童Bが考えて追加したところです.4つ目の箇条書き「雷が木に落ちて,道路に木が倒れてしまう.」は,この児童が考えて追加した部分です.

続いて児童Bは,台風の絵に視線を移し,「17m/sのものは台風と呼びます.」の箇条書きを書きました.記憶再生マップには,風速の単位をs/mと間違って表記していましたが,箇条書きでは,私が訂正しました.この「17m/s」は,指導内容ではありませんが,児童らが調べる過程で多くの児童が質問したこともあり,私が全体的な指導の中で,風が1秒間に17mも進むということを言いました.児童Bは,記憶再生マップを描く段階で,曖昧な記憶を記述したものと考えられます.しかしながら,それにしても,記憶再生マップの記述によって,授業で教師が指導した内容を想起したことは,素晴らしいことと考えています.その後は,記憶再生マップに記した緑,ピンク,黒の下線の部分を,トピックを見ながら記述しました.

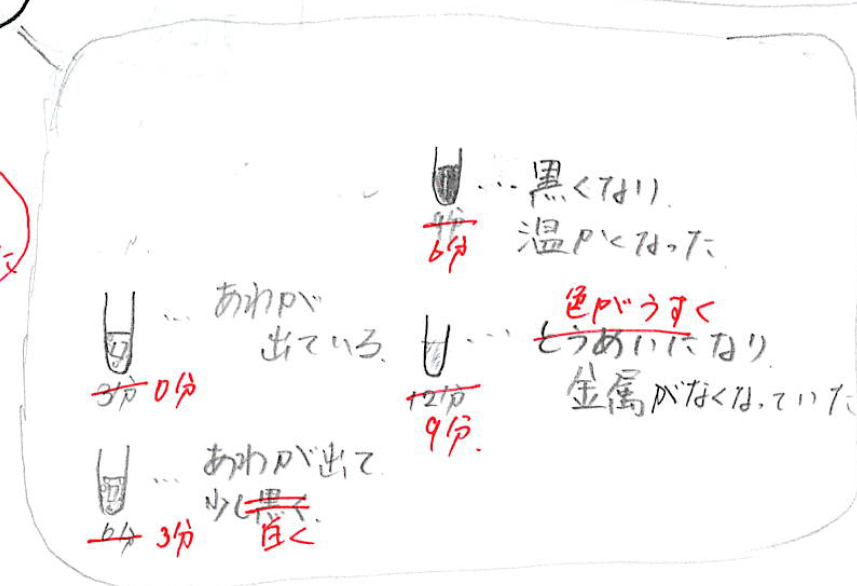

記憶再生マップについては,この児童の特徴である絵図による記述が挙げられます.例えば,第1ノード「台風の被害」からは,言語による記述の後で絵図を描いていますし,第1ノード「台風と天気」についても,言語を記述した後に絵図を描いています.

一方で,第1ノード「台風の動き」では,先に台風の渦巻きと考えられる絵図を描き,「※台風です」と注釈を入れています.この部分は,教師に対するメッセージと考えられます.その後,この絵図から,台風の特徴と考えられる記述をしました.

これらを見ると児童Bは,記憶再生マップを描いたときには,「台風の被害」の概念化ができていたように思えます.それは,第2ノードや第3ノードのトピックに確定した内容の文を書いているからです.このことは,箇条書き(b)が,台風の被害から書かれていることからも推測できます.

一方,第1ノード「台風の動き」では,第2ノードに台風の渦を描いています.児童Bにとって記憶に留めていた台風の姿と考えられます.この絵を描いてから「南は,右回り」や「左回り」と関連付けていた知識を書き出しています.

このように,児童が書いた箇条書きでも,記憶再生マップを同時に参照すれば,様々な内容を知ることができます.

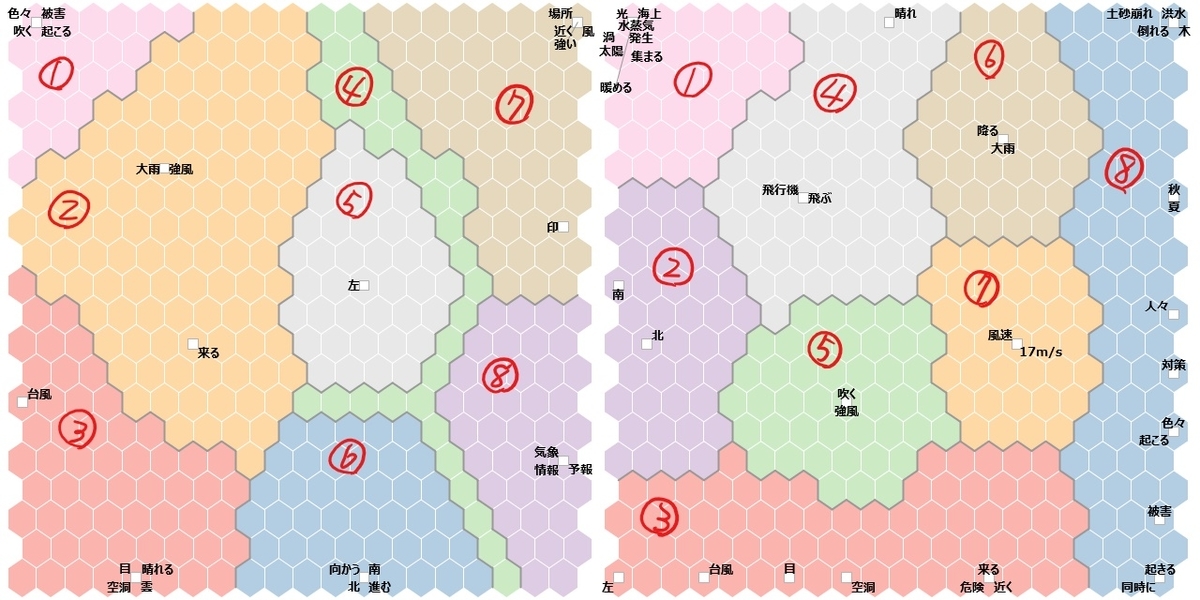

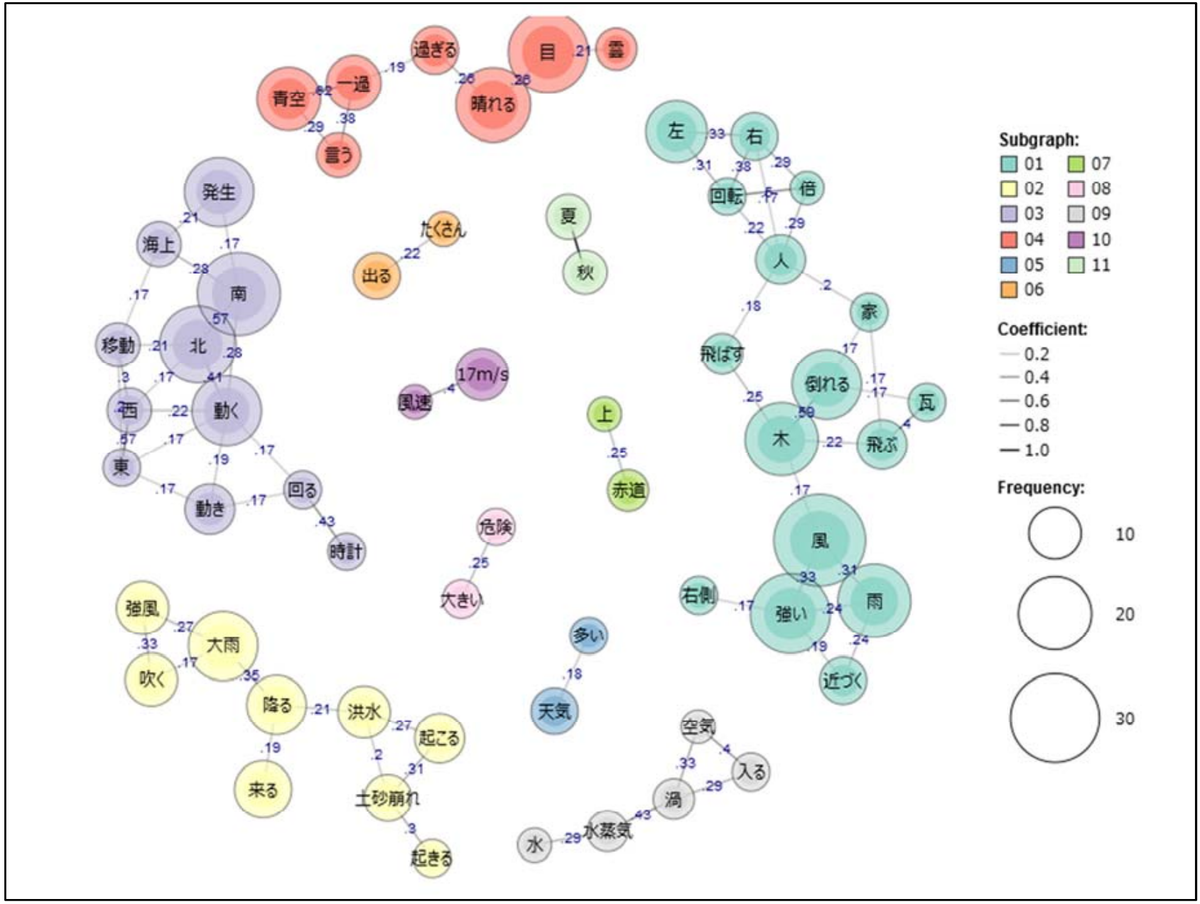

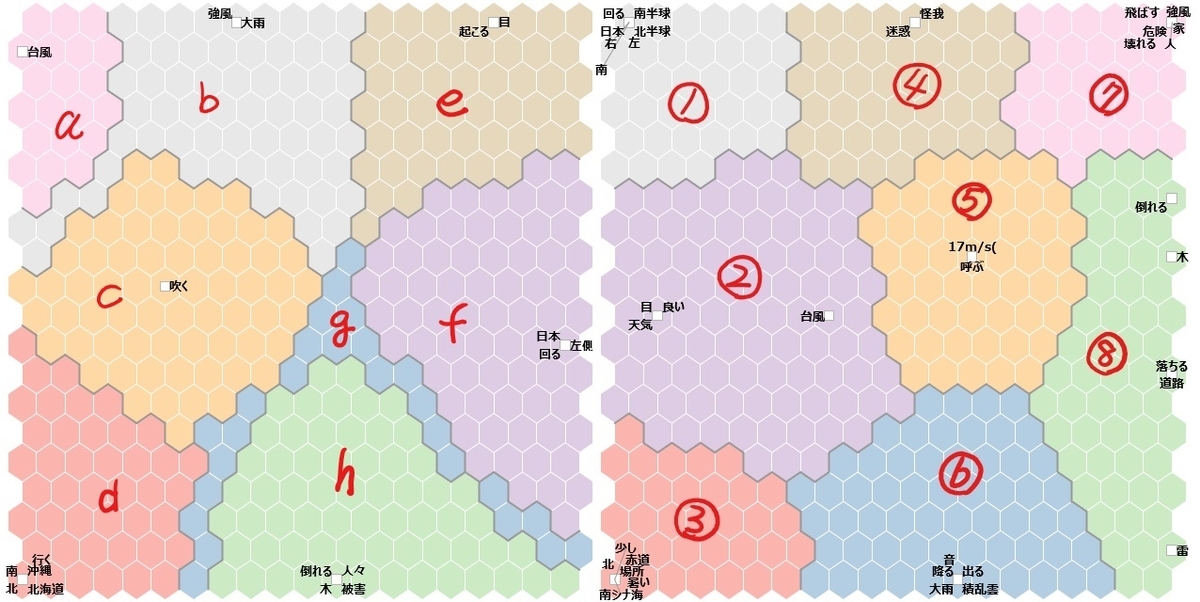

さて,この児童の箇条書きの変化を調べるために,KH Coderにより自己組織化マップを作成しました.

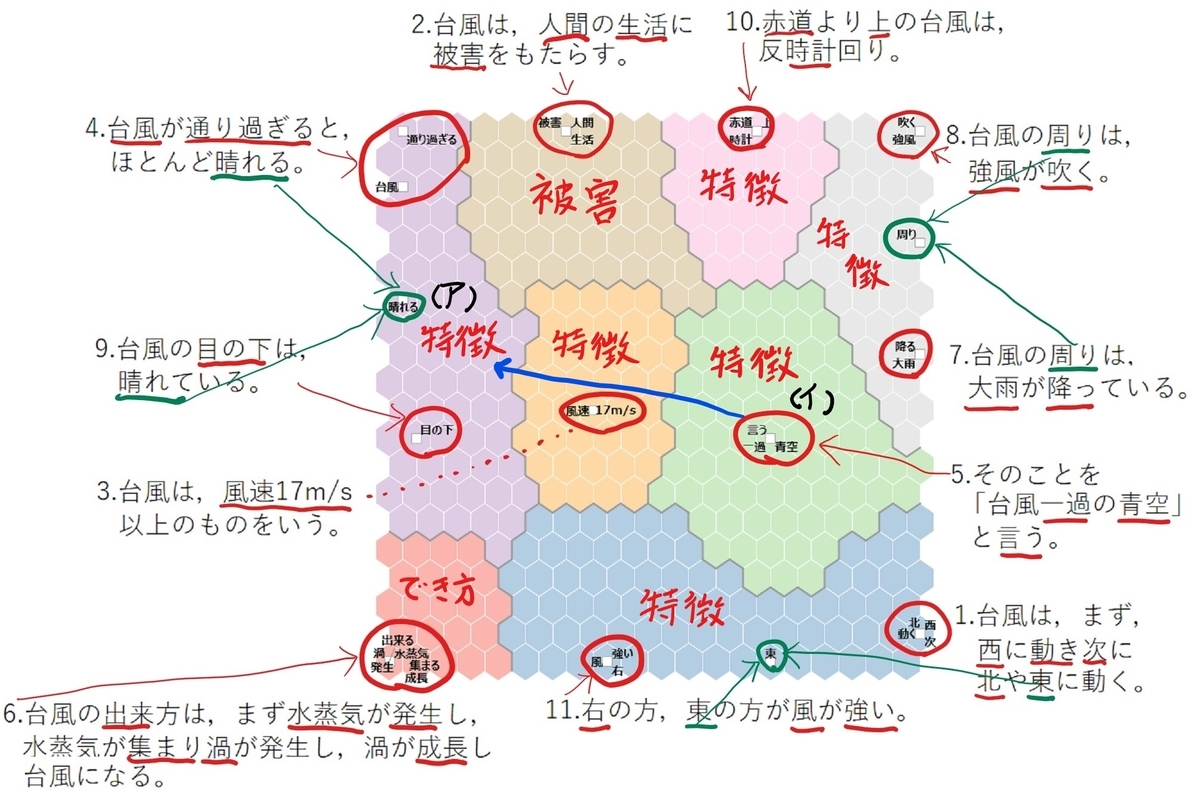

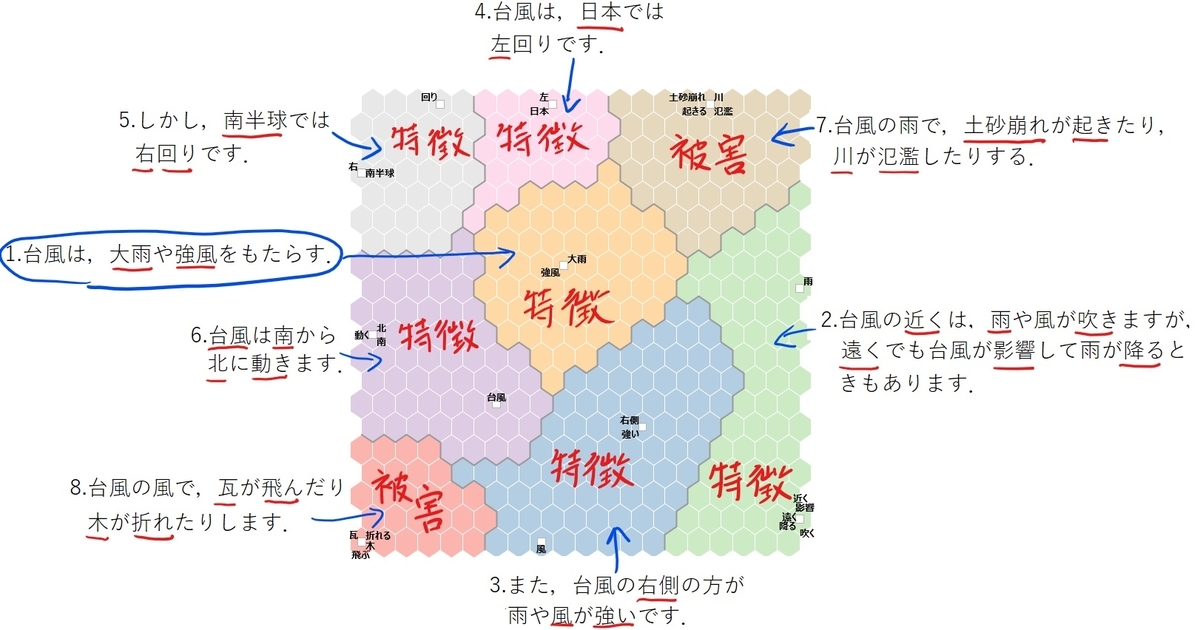

左が授業が終了した直後の箇条書き(a),右が1か月後に記憶再生マップを参照しながらの箇条書き(b)による自己組織化マップです.

前にも書きましたが自己組織化マップは,その人がある事柄に関した情報をどのようにまとめているかを知る手立てになりますから,2つの自己組織化マップを見てみましょう.

それぞれのクラスターに配置された言語と箇条書きを見比べて,学習終了直後(左側)と記憶再生マップを参照した1か月後(右側)の,児童Bのまとめの程度はどうでしょうか.

クラスターに配置された言語の多さは,箇条書きの量の違いです.

まず,左側から.クラスターa(以下;クラスターを省きます)には「台風」が配置されました.隣接するbやcには,台風によって強風が吹いたり,大雨が降ったりするという意味が読み取れます.また,少し離れたeには,台風の目に関する意味が込められていることも分かります.同程度の距離にあるdは,台風の動きについての意味です.ところが,離れているfやhは,「台風」と関連があるようには読み取れません.実際の箇条書きは,「日本では,左側に回る」,「木が倒れたりして,人々に被害」と書いているので,台風と直接関連がないと読み取れても仕方ありません.

一方,右側では,「台風」は②の右端に配置されています.これと⑤は隣接して,風速「17m/s以上のものは台風と呼びます」という記述との関連が読み取れます.また,④,⑦,⑧は,台風の被害について,⑥は被害の要因や怖さについて書かれています.さらに,①は台風の動き,②は台風の目について,③は台風ができる場所について書かれています.これらは,台風の特徴と考えても差し支えないと思います.つまり,「台風」と言う言語を中心に中央から左側に特徴,右側に被害の内容がまとめられていることが分かります.

この児童は,記憶再生マップを見ながら箇条書きを書きましたが,その内容が整理されたことが,この自己組織化マップによって分かります.

今回は,ここまでです.いつもお読みいただき感謝申し上げます.