-----------------------------------------------------------------------------------------

このブログも最近は,多くの皆様にお読み頂くようになりました.いつもお読みいただき感謝申し上げます.

拙者の博論「小学校理科教育における指導方略の研究-意味ネットワーク・モデルとその発展型を用いた知識構成-」も,放送大学のリポジトリの「最も閲覧されたアイテム」において,昨年の11月末からおよそ6か月連続で第1位を維持しています.

また,「最もダウンロードされたアイテム」では,第3位に上昇しました.特にアメリカの研究者からのアクセスとダウンロードが,日本語で書かれているにも関わらず,ずっと続いている状態です.

この論文は,「小学校理科教育」とタイトルがつけられていますが,お読みになった方はお分かりいただけると思いますが,教科限定の指導方略ではありません.全ての教科に応用できるものです.特に,フィンランドメソッドとの親和性が指摘されており,学習者が経験した知識を使い,概念の形成を行うことを得意とする指導法であると自負しております.従って,この学習法を実践される方は,この博論がエビデンスとなります.

しかしながら,私も長く教壇に立っておりましたが,多くの根拠無き指導法を目にしてきました.そのたびに,湧いては消える泡のようにその指導法と呼ばれるものは,これといった効果を実感できないままに,学校現場から消えていきました.

例えば,大学生を被験者とした教育実践は,小学生や中学生の指導に利用できるかは慎重であるべきです.さらに,タブレット(PC)を使った教育は,新しい教育の可能性を開きつつありますが,人間の何らかの能力を委縮させていないかなどの議論は必要です.四六時中,児童・生徒の傍にタブレットがあることは,今のところ考えられません.また,タブレットで学習していますが,卒業すればスマホです.使えば伸びる能力があれば,衰退する能力もあります.そのことを一度,学校でも議論された方が宜しいかも知れません.国の経済的施策に翻弄されるのではなく,学校現場の教師がもっと声を上げて教育について語るべきではないかと考えています.とは言っても,情報機器を使うことを否定しているのではありません.

さて,まだ記憶再生マップに関する大学の授業が終わっていませんので,前回に続いて同様の投稿をさせて頂きます.

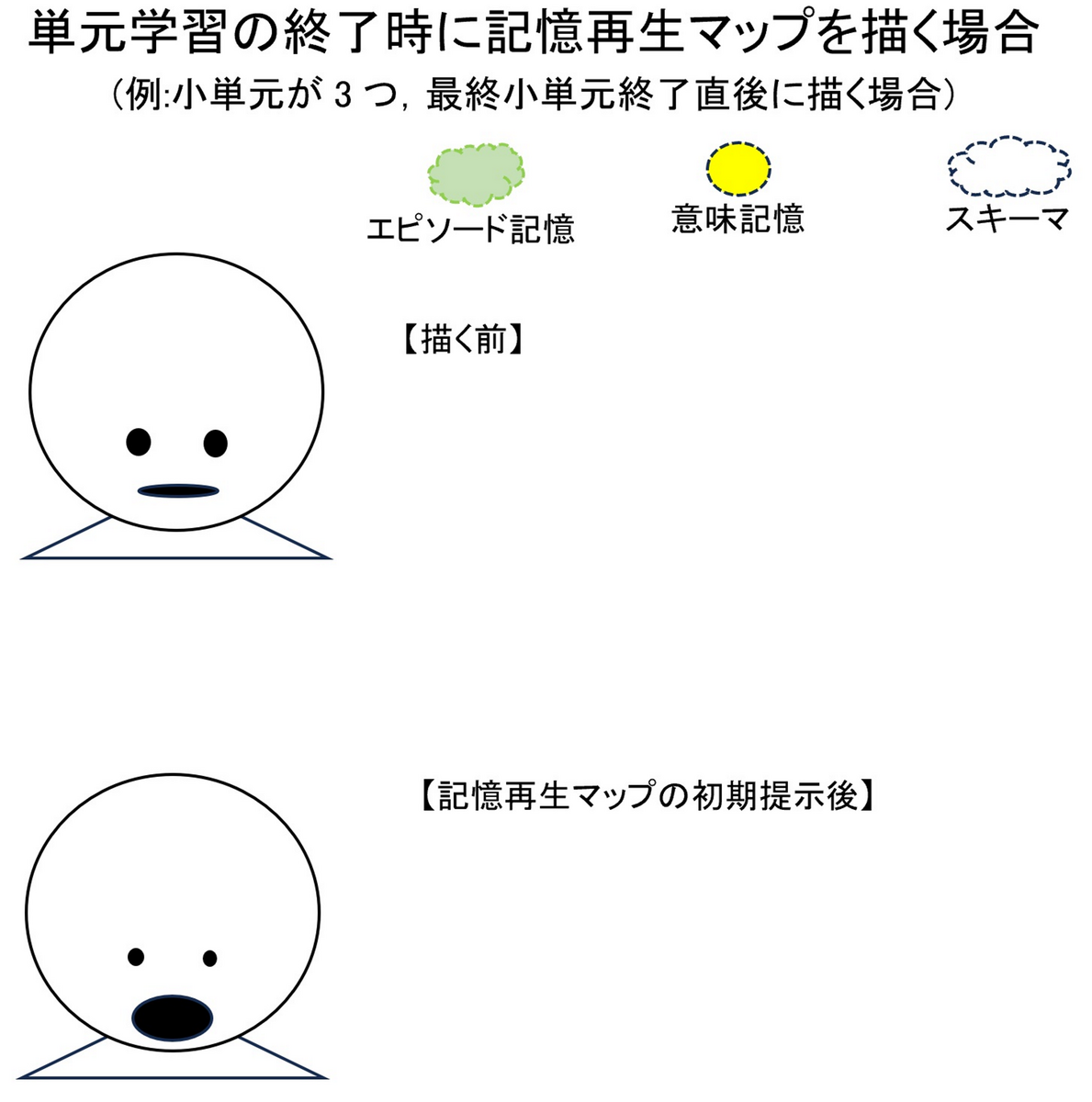

学習が終了した時点での,学習者の脳にはどの様な記憶があると考えられますか.(前回)

教師が,記憶再生マップの初期提示をした時の,学習者の脳にはどの様な変化が現れると考えられますか.(今回)

記憶再生マップについて

次の記事をお読みいただくと,何となく「初期提示」についてお分かりいただけます.

中心ノードの言語と第1ノード1~4の言語が,教師の提示する言語となります.

前回と比較して,学習者の表情が変わっていると思います.脳には何らかの変化があります.

今回は,ここまでにします.

ここまでお読み頂きありがとうございました.